Kooperatives Schreiben

Kooperatives Schreiben (cooperative writing) hat im Gegensatz zum individuellen Schreiben das gemeinsame Erstellen von Texten aller Art zum Ziel. Zu unterscheiden ist dabei:

- das schrittweise kooperative Schreiben (interactive writing) und

- das gemeinsame kooperative Schreiben (group writing).

Beim schrittweisen kooperativen Schreiben tritt der einzelne Schreibende bewusst in Interaktion mit anderen Personen, z.B. auch LehrerInnen, um die Textentwürfe in ihren verschiedenen Phasen lesen, kommentieren und auch überprüfen zu lassen. Dies ist für die Schulpraxis die wohl relevantere Form.

Beim gemeinsamen kooperativen Schreiben durchlaufen mehrere Schreibende gemeinsam und gleichzeitig den Prozess des Planens, Formulierens und Überarbeiten des Textes. Sie verantworten das Produkt auch gemeinsam.

Kooperatives Schreiben

Kooperatives Schreiben - Schreiben im Team

- überwindet den Gegensatz von Leser und Schreiber,

- bindet die Beteiligten in einen kommunikativen Prozess vor und während des Schreibens ein,

- bietet Feedback-Möglichkeiten zur Korrektur und/oder Verbesserung eigener Texte

- motiviert und inspiriert den einzelnen Schreiber zu deren Überarbeitung,

- ermöglicht dem einzelnen, seine persönlichen Schreibstrategien zu erkennen, zu reflektieren und auszubilden,

- bereitet auf Schreibverfahren und Schreibsituationen im beruflichen Leben vor,

- fördert die Medienkompetenz durch den Einsatz digitaler Arbeitsformen und Produktionsmittel.

Traditionell: Off-line

Schreibkonferenz

Eine Schreibkonferenz ist eine Form des Beratungsgesprächs, das sich mit einem Textentwurf beschäftigt. Hierzu bildet der/die Verfasser/in eines Textes eine Kleingruppe mit zwei oder drei Mitschülern seiner Wahl.

- Der Text wird vorgelesen.

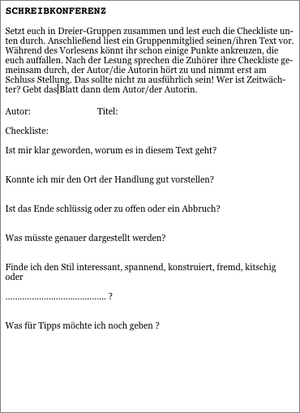

- Die Mitschüler äußern sich spontan zum Inhalt oder verwenden einen Kriterienkatalog (siehe Bild).

- Sie stellen Fragen zu inhaltlichen Einzelheiten, die ihnen unklar sind. Der Verfasser macht sich gegebenenfalls Zeichen im Text, wo noch etwas verändert werden muss.

- Die Schüler gehen den Text durch und besprechen sprachliche wie inhaltliche Aspekte. Der Verfasser markiert Stellen, die es möglicherweise ändern will, und notiert Vorschläge.

- Der Text wird auf Rechtschreibung durchgelesen.

- Anschließend überarbeitet der Verfasser den Text inhaltlich, sprachlich und orthografisch und legt ihn zur Kontrolle der Lehrkraft vor.

- Der Text wird 'veröffentlicht', d.h. vorgelesen, gedruckt, gestaltet ....

Siehe auch → Writers Conference

Textlupe

Hier nehmen Mitschüler die von anderen verfassten Texte genauer unter die Lupe. Die von Schülern verfassten Textentwürfe werden in der Klasse verteilt. Jeder Text bekommt einen Rückmeldezettel (die 'Textlupe') mit auf den Weg, in Lesegruppen von max. 5 Schülern werden nun die Texte gelesen, auf dem Rückmeldezettel mit kurzen Kommentaren versehen und weitergereicht. Die Zettel werden zusammen mit dem Text an die Verfasser zurückgegeben für den Überarbeitungsprozess. Das Verfahren 'Textlupe' hat den Vorteil, dass es eine ruhigere Form des Arbeitens darstellt und der Text durch das schriftliche Feedback intensiver bearbeitet wird.

Zum Weiterlesen:

- Bobsin, Julia: Textlupe: neue Sicht aufs Schreiben. In PRAXIS Deutsch, 137/1995, 45-49.

- Baurmann, Jürgen: Schreiben, Überarbeiten, Beurteilen. Ein Arbeitsbuch zur Literaturdidaktik, Kallmeyer 2002 S.108 ff

Über-den-Rand-hinaus-schreiben

Hier wird das Textblatt (möglichst größer als DIN-A3) selbst von den Lesern beschrieben. Die Leser ermitteln diejenigen Stellen, die ihnen in irgendeiner Hinsicht verbesserungswürdig erscheinen: Stilistisch und/oder inhaltlich. Der Textentwurf wird zum Text mit Leerstellen, die zu ergänzen sind. Diese werden nummeriert, die Teilnehmer der Gruppe wählen sich eine Nummer aus und erarbeiten Veränderungsvorschläge auf Zetteln, die dann an den Rand des Textblattes geheftet werden. Der Autor entscheidet dann, wie er bei der Textrevision mit diesen Vorschlägen umgehen möchte.

Digital: Off- und Online

Kommentarlawine/Fragelawine

Da in einem Weblog/Blog dem Leser im Allgemeinen lediglich die Rolle des Kommentators zugeschrieben ist, bietet sich die Weblog-Software besonders für spontanere Reaktionsweisen an. Die Lehrkraft/der Blogger stellt einen Text (journalistisch, lyrisch, prosaisch) in den Blog und fordert die Leser zu Kommentaren auf. Es können auch gezielt Fragen gestellt werden, um die Kommentatoren nicht völlig im Offenen zu lassen (obwohl dies zuweilen auch ganz reiz- und sinnvoll sein kann).

Denkbar ist dieses Verfahren z.B. zur Formulierung von ersten Eindrücken zu einem Gedicht oder einer Kurzprosa. Da die Kommentarfunktion des Weblogs keine logische Beziehungen der Kommentare untereinander erzwingt, sondern diese lediglich nach der zeitlichen Reihenfolge ihrer Entstehung geordnet sind, ist dann eine Sichtung und Ordnung der Kommentare unter inhaltlichen Gesichtspunkten dann der nächste Arbeitsschritt (von der Assoziation zur Interpretation).

Anders als im Normalunterricht, wo meistens nur einzelne Stellungnahmen vorgelesen bzw. abgegeben werden, haben durch das Internet alle Schüler die Möglichkeit, alle Kommentare zu lesen, auch zu Hause und in Ruhe. Das sind günstige Voraussetzungen für die weiteren Schreibphasen.

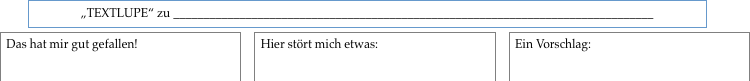

Kommentar-Funktionen in Office-Anwendungen: Off- und Online

'Kommentarfunktionen bieten heute alle aktuellen Office-Programme, mit denen "off-line" auf dem Computer gearbeitet wird.

Mittlerweile gibt es auch immer komfortablere Office-Pakete, mit denen online gearbeitet werden kann (z.B. GoogleDrive, Zoho, Basecamp, Thinkfree ... siehe unten). Hier lassen sich ausgewählte Textstellen markieren und mit einem Kommentar versehen, der dann am Rande steht und selbst wiederum kommentiert werden kann.

Eine solche Funktion lässt sich in schulischen Schreib-Kontexten produktiv als Feedback-Instrument einsetzen: Mitschüler (auch Lehrkräfte) weisen den Verfasser eines Textes mittels Kommentaren / Randnotizen auf Verbesserungsmöglichkeiten, alternative Formulierungen und Schreibfehler hin, ohne in den Text selbst einzugreifen. Hier das Beispiel einer kommentierten Textinterpretation (mit GoogleDocs).

Anonym bedeutet hier: Der Kommentator hat kein Google-Konto, besitzt aber dennoch Schreibrechte (weil vom Besitzer des Dokumentes erlaubt).

Die Transklusion (Wiki-Feature)

ist die Verkettung von mehreren Artikeln zu einem einzigen - das ist eine Option, die die aktuelle MediaWiki![]() -Software zur Verfügung stellt! Dabei kann an jeder Einzelseite unabhängig von den anderen weitergeschrieben werden. Auf diese Weise aktualisiert und verbessert sich das Gesamtprodukt ständig.

-Software zur Verfügung stellt! Dabei kann an jeder Einzelseite unabhängig von den anderen weitergeschrieben werden. Auf diese Weise aktualisiert und verbessert sich das Gesamtprodukt ständig.

Man kann beliebig viele Artikel zu einem gemeinsamen Text verketten, z.B. die separat erstellten Texte "Text 1", "Text 2" und "Text 3" zu einem gemeinsamen "Text 1/2/3". Die Bezeichnungen sind dabei beliebig. Die Reihenfolge, in der die Artikel aufgeführt sind, legt aber die Reihenfolge ihrer Inhalte fest.

Das ist die Syntax, mit der die einzelnen Artikel in einem neuen Artikel (z.B. "Text 1/2/3") zusammengefügt werden:

-

{{:Text 1}}

{{:Text 2}}

{{:Text 3}}

Das Ergebnis ist dann die automatische Verkettung der drei Artikel (hier im Artikel "Text 1/2/3") durch die Wiki-Software; das neue Inhaltsverzeichnis listet die übernommenen Überschriften korrekt auf.

Hiermit lassen sich einfallsreiche Schreibideen umsetzen, ganz im Sinne des 'kooperativen/kollaborativen Schreibens'. Zum Beispiel:

- Gedichtinterpretationen nach dem Baukasten-Prinzip

- Textanalyse und Erörterung

- Fortsetzungsgeschichten

- Kommentar-Lawinen zu vorgegebenen Text-Impulsen

- Gesamtschau von (kreativen) Textvarianten

Kollaboratives Schreiben

Der Begriff ist zu verstehen als Fortsetzung des "kooperativen" Schreiben durch die Möglichkeit der Echtzeit-Kommunikation auf digitalen Plattformen, die dies technisch ermöglichen. Der entsprechende Wikipedia-Artikel (übrigens auch eine Weiterleitung von "kooperativ" zu "kollaborativ") beschreibt die Idee folgendermaßen:

- "In einer kollaborativen Gemeinschaft verfügt jeder Mitwirkende über die gleichen Möglichkeiten, Text hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu entfernen (egalitärer Ansatz). Der Prozess des Schreibens wird zu einer rekursiven Funktion, bei der jede Änderung des Textes Änderungen von den Mitgliedern der kollaborativen Gemeinschaft nach sich zieht. :Das kollaborative Schreiben setzt voraus, dass die Beteiligten einen regen Diskurs führen und sich über die Zielsetzung ihres Textes im Klaren sind.

- Kollaboratives Schreiben ermöglicht das gleichzeitige Bearbeiten eines Texts durch mehrere Teilnehmer. Hierfür bedarf es einer Software, die dies erleichtert. Die Beiträge der einzelnen Teilnehmer können gleichzeitig (in Echtzeit) erfolgen (etwa im Etherpad oder bei Google Docs), oder kurz nacheinander, in einem Wiki. Wichtig ist dabei die Möglichkeit, die früheren Versionen des Texts zurückverfolgen zu können." (Kollaboratives Schreiben

)

)

Instrumente/Tools

Editoren für die lokale Festplatte

Die Software, also der Editor, muss auf der eigenen Festplatte installiert und für den Datenaustausch via Internet eingerichtet werden. Die Arbeitsfläche besteht aus mehreren Fenstern, in denen die Mitschreibenden erkennbar und Informationen (eventuell auch über Chat) austauschbar sind.

- "MateEdit is a collaborative editor, which lets you share your documents with friends who may be in the next room or all over the world. It features different colours and icons for each partcipant, a chat room to coordinate changes, and all changes made are colour highlighted to show contributions from other participants. MateEdit works over any network and can be used for quick idea exchanges, brain storming, programming, creative writing, role playing and any other task where two or more people share their thoughts and collaborate."

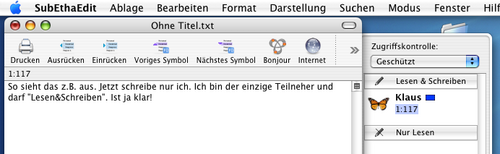

- SubEthaEdit - collaborative editing for Mac OS

- "SubEthaEdit is a great tool for showing, teaching and helping with any text based task from programming to writing essays. SubEthaEdit allows you to set collaborators in a "Read only" group, preventing them from writing anything, but ideal for showing something or working in turns. By using invitations students can ask for help on a specific problem."

- Gobby is a free collaborative editor supporting multiple documents in one session and a multi-user chat. It runs on Microsoft Windows, Mac OS X, Linux and other Unix-like platforms.

Online Office (Schreiben im Browser)

Web-Office-Anwendungen (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation ...) befinden sich auf einem Server bzw. Internet-Anbieter und die zu 'beschreibende Seite' wird im Browser (Firefox, Chrome, InternetExplorer, Opera, Safari etc.) erstellt bzw. editiert. Das fertige Dokument kann dann direkt auf die eigene Festplatte gesichert werden - oder es wird im angebotenen Cloud-Space abgelegt, so dass es von überall wieder aufgerufen und weiterverarbeitet werden kann. Jeder Arbeitsschritt wird sofort (in der Cloud) gesichert, die vorausgegangenen Textversionen sind wieder abrufbar.

Diese Dokumente können auch von anderen Nutzern bearbeitet werden, sofern sie vom "Besitzer" dazu die Berechtigung bekommen, also "geteilt" werden, z.B. durch mitteilen der URL-Adresse oder durch Mitgliedschaft in einer festgelegten Gruppe.

Um solche Internet-basierten Office-Programme benutzen zu können, muss man sich als Benutzer registrieren und dann zum Schreiben einloggen. Auf diese Weise sind auch die Schreibpartner bekannt. Manche Plattformen erlauben es auch nicht registrierten Menschen, die Dokumente sowohl zu lesen als auch zu beschreiben.

Anbieter dieser kooperativen Schreibwerkzeuge haben im allgemeinen auch kommerzielle Interessen. Diese Angebote sind dann nur bis zu einer bestimmten Gigabyte-Größe kostenlos oder nur für eine zeitlich begrenzte Test-Periode.

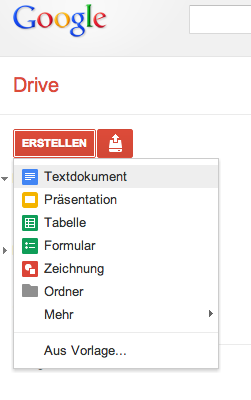

Am komfortabelsten und spendabelsten ist da zunächst Google mit

- GoogleDrive ehemals Writely, dann Google Texte&Tabellen, jetzt ein umfangreiches Office- und Cloud-Paket

- GoogleDrive verlangt die Registrierung, um Dokumente (GoogleDocs) zu erstellen und freizugeben. Zur Bearbeitung muss man aber kein Google-Konto besitzen, sofern der Besitzer des Dokumentes das Beschreiben seiner Dokumente erlaubt. Das hat den Vorteil, dass für Schüler kein Registrierzwang besteht.

- 'ZohoDocs - "Create, manage, organize, share and collaborate on documents easily with Zoho Docs"

- ZohoDocs bietet bis zu 1 GB kostenlosen Workspace, Document Version History, File Sharing, eine komfortable Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und ein Präsentations-Tool.

- Eine Registrierung ist Voraussetzung für jeden, der Dokumente lesen oder bearbeiten will.

- Basecamp (ehemals Writeboard)

- "Take notes together. Brainstorm ideas together. Write a press release together. Collaborate on a blog post or a company newsletter. Basecamp text documents update when you save your draft. You’ll see what others have written as soon as they save a draft too. This way you can write together, not over each other."

- Eine 60-Tage-Test-Periode ist kostenlos - danach von mindestens 20 Dollar/Jahr aufwärts.

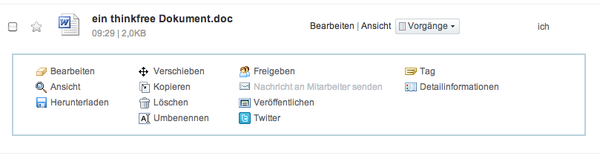

- "ThinkFree Office is an office program that enables you to create documents, spreadsheets and presentations. Organized as three programs - Write, Calc, and Show - ...ThinkFree Office also offers a friendly user interface. However, the strength of ThinkFree Office transcends these two points. It is different from ordinary office programs that must be installed in a PC before use.

- Using ThinkFree Online (web office), you can enjoy the office program through a web browser without installing a separate office program in your PC. ... The service is free, so you can use it without limit. Just register as a member and you will be given an online storage space called 'My Office.'" (1 GB) Hier ein Screenshot der Aktionen, die an einem Dokument durchgeführt werden können:

Wikis, Blogs und Foren

Hier tut sich ein weites Feld auf. Gemeinsam ist diesen drei Plattformen, dass auf ihnen online geschrieben werden kann. Die unterschiedlichen Konzepte legen aber auch unterschiedliche Einsatzgebiete nahe:

- In Wikis entsteht - idealerweise - ein gemeinschaftlicher Text ('Artikel') zu einem Thema, in das jeder seine fachliche Kompetenz einbringt. Es können allerdings nicht mehrere Personen gleichzeitig an einem Text schreiben.

- In Foren geht es vornehmlich um den Austausch von Meinungsäußerungen und Fragestellungen zu bestimmten Themen.

- Weblogs (Blogs) stellen meistens persönliche Äußerungsplattformen von Einzelpersonen dar: Tagebücher, Reiseberichte ... Andere Beiträge sind lediglich als 'Kommentare' zu den Darstellungen oder Vorgaben des Blog-Betreibers ('Blogger') möglich.

DISKUSSIONSFOREN sind mittlerweile überall zu finden und oft integrierter Bestandteil eines Virtuellen Klassenzimmers, einer Website oder eines Content Management Systems (CMS). FOREN erlauben Meinungsäußerungen und andere Beiträge zu vorher festgelegten "Themen". Diese Beiträge ('Postings') sind allen zugänglich und ermöglichen die direkte Bezugnahme aufeinander. Sie eignen sich für Meinungsumfragen, mit Einschränkungen auch für Unterrichts-Protokolle und schriftliche Hausaufgaben. Korrekturmöglichkeiten sind allerdings (ohne Sonderrechte) nicht möglich. Dafür sind WIKIS besser geeignet, wo allen Benutzern von Anfang an (fast) alle Rechte gewährt werden.

Chats sind zwar eine schriftliche Form der Kommunikation, die Regeln dieser Kommunikation sind jedoch stark dem mündlichen Gespräch angenähert. Die Motivationen und die Verhaltensformen der Chatter sind oft so auseinanderstrebend, dass dies zu sehr undurchsichtigen, sich überkreuzenden Gesprächssträngen führt, die zwar über das Protokoll wieder entwirrt, im Allgemeinen aber weder kooperativ noch ergebnisorientiert genannt werden können.

Dies kann allerdings anders sein in Virtuellen Klassenzimmern, die ebenfalls einen Chat anbieten, um damit die gemeinsamen Lern- und Schreibaktivitäten zu koordinieren. Hier sind interessante Prozesse denkbar, z.B. die Einigung über Ziele und Vorgehensweisen auf dem Whiteboard, also der gemeinsam beschreibbaren Tafel, die Kommentierung der Zwischenergebnisse, die Vereinbarung weiterer Termine oder Hausaufgaben.

Etherpads und ZUMPad

EtherPads sind Texteditoren für das Web. Mehrer Teilnehmer (bis zu 15 je nach Installation) können gleichzeitig auf das Textdokument zugreifen und es verändern. Das Besondere dabei ist, dass jeder in Echtzeit sofort die Änderungen der anderen Teilnehmer sieht. Ein weiterentwickeltes Etherpad ist das

→ ZUMPad

Das ZUMpad ist ein Online-Textverarbeitungsprogramm, das von der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V. (ZUM) zur Verfügung gestellt wird. Es ist ein Etherpad, das sehr einfach und schnell erstellt und von mehreren Nutzern bearbeitet werden kann. Jedes "Pad" hat einen eindeutig zuordbaren Link und ist über diese eindeutige Webadresse zu erreichen.

Überblicks- und Vertiefungswissen

Im Netz

- https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/307347/bildnerinnen-und-bildner-empfehlen-tools-fuer-kollaboratives-arbeiten/ - Bildnerinnen und Bildner empfehlen … Tools für kollaboratives Arbeiten: Nicht nur in Zeiten von Schulschließungen können digitale Tools kollaboratives Arbeiten von Lernenden erleichtern und Unterricht digital ergänzen oder sogar ermöglichen. Wir haben drei Bildnerinnen und Bildner nach ihren Empfehlungen gefragt:

- Nele Hirsch empfiehlt: CodiMD

- Nina Toller empfiehlt: ZUMpad

- Bob Blume empfiehlt: Wordpress

Kollaboratives Schreiben mit Web 2.0 - Ein Workflow für Etherpads und/oder GoogleDocs (Klaus Dautel)

Kollaboratives Schreiben mit Web 2.0 - Ein Workflow für Etherpads und/oder GoogleDocs (Klaus Dautel)

- Auch interessant: https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/505742/kooperatives-online-lernen-teil-2-integrierte-whiteboards-in-zoom-ms-teams-big-blue-button/ : Kooperatives Online-Lernen, Integrierte Whiteboards in Zoom, MS Teams, Big Blue Button (Kai Obermüller) Es gibt zahlreiche Anbieter für Online-Whiteboards. Diese bringen umfangreiche Funktionen mit, haben aber den Nachteil, dass die Teilnehmenden zusätzlich zu dem Videokonferenz-Tool ein weiteres Tool nutzen und sich dort zurechtfinden müssen.Viele Videokonferenz-Tools bietet integrierte Online-Whiteboards an. Diese haben den Vorteil, dass die Teilnehmenden nicht in ein anderes Tool wechseln müssen. In diesem Artikel geht es um solche integrierte Whiteboards. Wir schauen uns drei Beispiele genauer an und stellen mögliche Einsatzzwecke vor.

Bücher

- Jürgen Baurmann: Schreiben, überarbeiten, beurteilen. Ein Arbeitsbuch zur Schreibdidaktik, Kallmeyer 2002 S. 53 ff

- Michael Becker-Mrotzek/Ingrid Böttcher: Schreibkompetenz entwickeln und beurteilen, Cornelsen 2006 S.39-51

- Katrin Lehnen: Kooperative Textproduktion. In: Kruse/Jakobs/Ruhmann (Hrsg.), Schlüsselkompetenz Schreiben. Konzepte, Methoden, Projekte für Schreibberatung und Schreibdidaktik an der Hochschule, Luchterhand 2002, S. 147-170

Zeitschriften

- Peter König: Teamwork im Netz, weltweit und gleichzeitig an denselben Dokumenten arbeiten, c't 2006 Heft 20

- Dorothee Wiegand: Und jetzt alle! Office-Dateien im Web gemeinsam bearbeiten, c't 2012, Heft 10

- Klaus Dautel: „Mit Wikis arbeiten“ - Prozessorientiertes Schreiben und medienorientiertes Unterrichten. In: DeutschMagazin (Cornelsen) 4/09

- Klaus Dautel: Fliegenpapiere mit GoogleDrive und Etherpads analysieren. Gemeinsames Editieren im Netz. In: Deutschunterricht (Westermann) 2013 Heft 3