Worms 1521

Lutherweg

An vielen Stellen in Hessen und den angrenzenden Bundesländern findet man Hinweise auf den Lutherweg. In einem Gemeinschaftsprojekt von Evangelischen Landeskirchen und Tourismusverbänden wurden Wanderwege ausgezeichnet in der Nähe der Route, die Luther im April und Mai 1521 auf dem Hin- und Rückweg zum Reichstag zu Worms zurücklegte. Die Lutherweg-Gesellschaft gründete sich 2008,[1] also zu Beginn der Lutherdekade,[2] die mit dem Jubiläumsreformationstag am 31. Oktober 2017 Höhepunkt und Abschluss fand. Aber 1517 wurde nichts abgeschlossen, sondern es begann erst, zum Beispiel wurde der "Lutherweg" erst vier Jahre danach beschritten.

Dieser Lernpfad rückt ein Ereignis in den Mittelpunkt, das am 17. und 18. April 1521 in Worms stattfand: Der unbestrittene und mächtigste Herrscher des überkommenen Heiligen Römischen Reiches steht einem Mönch und Professor gegenüber, der überall in Europa von sich reden macht. Am ersten Nachmittag bittet Luther um Bedenkzeit, während er am zweiten Nachmittag entschieden zu seinen Schriften steht und jede Zurücknahme verweigert. Am nächsten Morgen trägt der Kaiser eine persönliche Erklärung vor: Luther ist ein Irrlehrer, den Karl V. mit allen Mitteln verfolgen wird.

Was wäre wenn?

Der Lernpfad verfolgt eine ungewöhnliche Methodik, die man kontrafaktische Geschichtsschreibung nennt. Christian Demandt hat in seinem 1996 in zweiter Auflage erschienenen Buch Ungeschehene Geschichte [3] an zahlreichen Beispielen die Fruchtbarkeit der Fragestellung aufgezeigt. Matthias Pohlig hat im DLF Gespräch mit Christiane Florin am 28. Dezember 2017 die Frage erörtert, was geschehen wäre, hätte Luther 1517 seine Thesen für sich behalten [4] und an diesem Beispiel die kontrafaktische Geschichtsschreibung begründet.

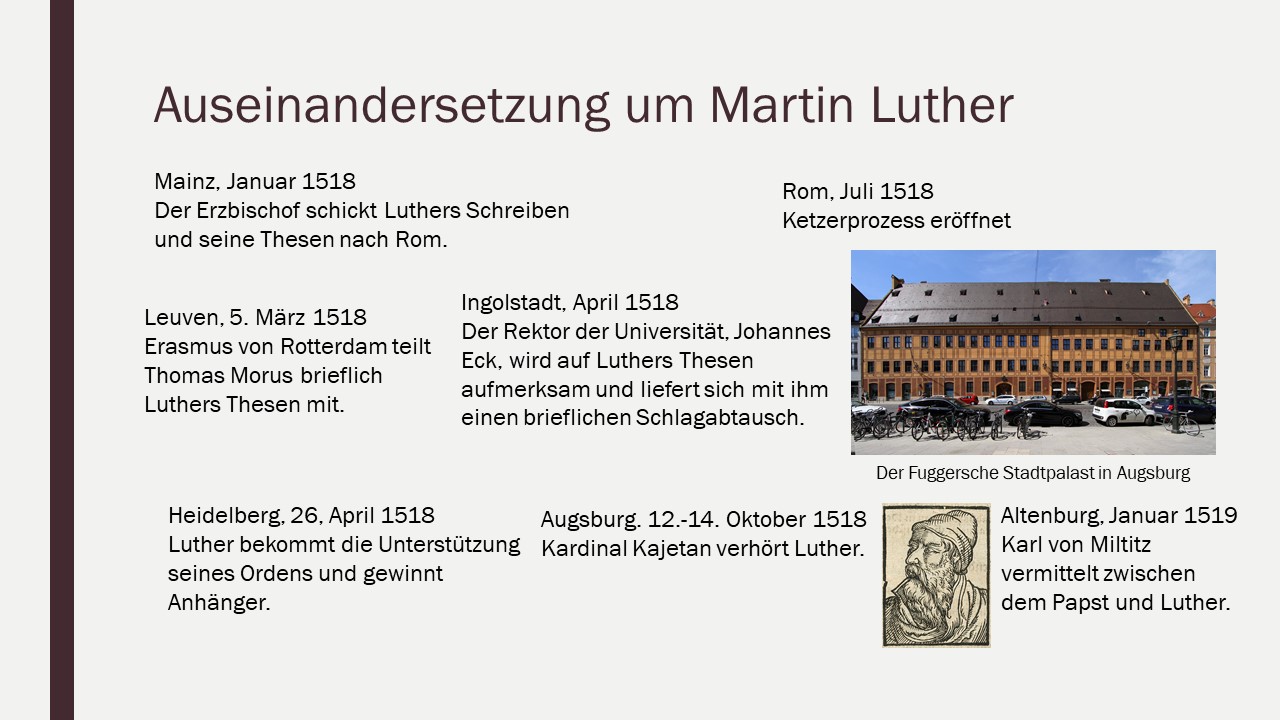

Das Bild oben zeigt an einigen Beispielen, wie sich Luthers Thesen in Europa verbreiten und welche Reaktionen sie an verschiedenen Stellen auslösen. Man sieht, dass an vielen Stellen die Geschichte auch anders hätte weitergehen können:

- Martin Luther fand schnell zahlreiche Unterstützer in seinem Orden und darüber hinaus. Wie hätte er sich verhalten, wenn er mit seinen Thesen weitgehend alleine da gestanden hätte?

- Die Dominkaner in Sachsen waren die ersten, die Luther in Rom anzeigten. Johannes Eck, der mit Luther in vielen Fragen einig war, verwendet in den Jahren 1518 bis 1520 viel Energie, um Luthers Thesen auf allen Ebenen - Briefwechsel, Disputation, Intervention in Rom - zu bekämpfen. Ganz anders Erasmus von Rotterdam, dem es nicht in den Sinn gekommen wäre, jemanden anzuschwärzen. Wie hätten sich die Dinge entwickelt, wenn Luthers innerkirchliche Gegner nachgiebiger gewesen wären?

- Was wäre passiert, wenn Luther Kardinal Vio (Cajetan genannt) überzeugt und dieser sich in Rom für ihn eingesetzt hätte?

- Im Januar 1519 erreicht der päpstliche Gesandte Karl von Miltitz von Luther Zugeständnisse und es kommt zu einer einvernehmlichen Erklärung. Wie wäre die Geschichte weitergegangen, wenn es dabei geblieben wäre?

Im Laufe der Jahre 1519 und 1520 werden die angedeuteten Optionen obsolet. Martin Luther distanziert sich in der Disputation von Leipzig im Juli 1519 von der Idee des Konzils als der traditionellen Methode innerkirchlicher Konfliktüberwindung. Im August 1520 bezeichnet er den Papst als "Antichristus". Das ist eine biblische Gestalt, die die Christen vom Glauben an Jesus Christus, den Mensch gewordenen Gottessohn, abbringen und zur Gottlosigkeit verführen wird. (1. Johannesbrief 4,3; 2. Johannesbrief V.7)

Nicht zuletzt auf Betreiben von Johannes Eck wird im Frühjahr 1520 der Prozess gegen Martin Luther - die Causa Lutheri - wieder aufgenommen. Im Juni erklärt der Papst 41 Aussagen Luthers zu Irrlehren und droht ihm den Bann (Ausschluss aus der Kirche) an, wenn er diese Aussagen nicht widerruft. Da kein Widerruf erfolgt, ist der Kirchenausschluss am 3. Januar 1521 die logische Folge.

Luther vor dem Kaiser

Am 18. April 1521 gegen 18 Uhr abends wird Luther zum zweiten Mal vor den Kaiser geladen und mit der Frage konfrontiert, ob er die vom Papst verurteilten Aussagen widerrufen wolle. Eine längere Rede wird schließlich unterbrochen und von Luther eine klare und kurze Antwort verlangt.

Daraufhin sagt er:

Weil eure kaiserliche Majestät eine schlichte Antwort begehren, so will ich eine unanstößige und unbissige Antwort geben dieser Maßen: Es sei, dass ich durch Schriftzeugnis oder durch offenbare Ursachen (denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien alleine, weil es am Tag ist, dass dieselben mehrmals geirrt und wider sich selbst geredet haben) überwunden werde. Ich bin überwunden durch die Schriften, wie angeführt, und gefangen in meinem Gewissen an dem Wort Gottes, derhalben ich nichts mag noch will widerrufen, weil wider das Gewissen handeln beschwerlich, unheilsam und gefährlich ist. Gott hilf mir! Amen.[5]

Am Morgen danach fragt der Kaiser in die Runde, was jetzt zu tun sei, und da niemand das Wort ergreift, lässt er eine eigenhändig in französischer Sprache verfasste Erklärung verlesen.

Daraus ein Ausschnitt in deutscher Übersetzung:

Aufgrund natürlichen Rechtes und unseren Erbes werden wir bei der heiligen katholischen Religion bleiben, nach ihrem Vorbild leben und sterben als wahrhaftige Nachahmer des Beispiels unserer Vorgänger um der Gnade Gottes willen. Auch im besonderen Fall bin ich gehalten, das zu pflegen, was ich von meinen Vorläufern gesagt und woran ich mich bis heute gehalten habe. Denn nach den Beschlüssen von Konstanz und anderen ist gewiss, dass ein einzelner Bruder in seiner Meinung irrt, die sich gegen die ganze Christenheit richtet, die tausend und mehr Jahre besteht bis in die Gegenwart, zumal diese Einzelmeinung die christlichen Laien überall in den Irrtum führt.

Deshalb bin ich vollkommen entschieden, alle meine Königreiche und Herrschaften, meine Freunde, meinen Körper, mein Blut und meine Seele einzusetzen. Es wäre eine große Schande für mich und für Euch, die noble und berühmte deutsche Nation, einzigartig berufen zur Verteidigung und zum Schutz des katholischen Glaubens, sollte sich in unserer Zeit die Ketzerei und Schädigung des christlichen Glaubens wegen unserer Nachlässigkeit ausbreiten und wir und unsere Nachfahren für immer entehrt werden.[6]Hätte Luther widerrufen können?

Hätte der Kaiser auf die Reichsacht verzichten können?

Wie Kaiser Karl V sich selbst verstand

Gehe bitte folgendermaßen vor:

- Lass dich unvoreingenommen auf das Bild von Tizian La Gloria ein.

- Formuliere erste Ideen, welchen Gesamteindruck das Bild auf dich macht und welche Elemente du spontan erkennst.

- Klicke unten die einzelnen Markierungen an und arbeite die Informationen zum Bild durch.

- Formuliere eine Gesamtinterpretation des Bildes und vergleiche sie mit der vorgeschlagenen Interprtation unten.

Das Bild La Gloria hat Karl V. 1554 von seinem Hofmaler Tizian (1490-1576) herstellen lassen. Es soll ein ehrliches Selbstbild sein, das den Kaiser als frommen Beter und Büßer mit wenig schmeichelhaftem Aussehen zeigt. Auffallend und im Gegensatz zur Tradition sind folgende Merkmale:

- Der Kaiser und sein Sohn Philipp sind umgeben von Engeln und einer Unzahl namenloser Gesichter. Man sieht Karls verstorbene Frau, Philipps Mutter, aber keine damals aktuellen Heiligen, wie sie auf den Bilder der zeitgenössischen flämischen Meister als Begleiter der Stifter vorkommen.

- Statt dessen tauchen die wichtigsten Gestalten des Alten Bundes auf: Noah, Mose, Aaron, David und die Propheten bis hin zu Johannes dem Täufer und der Gottesmutter Maria.

- Kaiser Karl betont gerne das Alter der Familie und der Herrschertraditionen, in denen er steht. In diesem Bild beginnt die Tradition bei Noah und soll enden, wenn Gott alle Macht von den Menschen zurückgegeben worden sein wird.

- Dann soll sich erweisen, ob der Kaiser auf der richtigen Seite gekämpft hat und von Gott in Gnaden aufgenommen wird.

Welche Folgen hätte es gehabt, wenn Luther sich 1521 mit dem Kaiser verständigt hätte?

Mögliche Auswirkungen für die Kirchenreform

An vielen Stellen in Europa beginnen in den 1520er Jahren Kirchenreformen, die durch gemeinsame Merkmale bestimmt sind:

- Aufhebung der Klöster, Orden und der zölibatären Lebensweise

- Abschaffung kirchlicher Riten, zB. der Beichte, der Fastengebote, des Heiligen- und Reliquienkultes,

- Konzentration auf den Glauben und auf die Bibel

- Gottesdienst, Predigt und Unterricht in der Landessprache

- Ablehnung des Papsttums

Huldrich Zwingli und die Zürcher Reformation

In Zürich wurde bereits ab 1522 eine systematische Kirchenreform mit den aufgezählten Merkmalen unter Pfarrer Huldrich Zwingli (1490-1531) durchgeführt.

Der Animationsfilm Immer diese Zwinglis (10 MIN) erinnert unterhaltsam an wichtige Stationen aus dem Leben des Reformators.

Wenn die Kirchenreform und die Absage an das Papsttum ab 1522 in Zürich unter Huldrich Zwingli nicht stattgefunden hätten, dann wäre auch das Leben des Johannes Calvin (1509-1564) anders verlaufen. Er sah sich berufen, die Reformen Zwinglis fortzuführen und hatte dazu ab 1540 in der Stadt Genf die Gelegenheit. Eine kurze Vorstellung seines Lebens bietet ein Video (7 MIN).

Johannes Calvin und die Reformation in Genéve

Anders als Luther und Zwingli legte Calvin seine theologischen Auffassungen in einem umfassenden Werk dar, der Institutio Christianae Religionis.[7] Ein zentrales Element seiner Theologie ist die Prädestinationslehre.

Gott hat den Menschen bereits vor seiner Geburt entweder zum Heil oder zum Verderben bestimmt. Der Mensch kann an seiner Bestimmung nichts ändern. Allerdings kann die Bestimmung des Menschen an seinem irdischen Schicksal abgeschätzt werden, da Gott denen ein tugendhaftes Leben und irdischen Wohlstand gewährt, die er für die ewige Seligkeit ausgewählt hat.

Im Jahre 1620 flohen 102 "Separatisten", die von Calvin beeinflusst waren, aus England vor der Verfolgung durch die Krone nach Amerika und gründeten dort eine Kolonie und vereinbarten die Grundregeln ihres Zusammenlebens in einem Vertrag, der gut 150 Jahre später zum Vorbild der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 und der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika von 1787 wurde. Ohne die Standhaftigkeit Luthers und Zwinglis in ihren Überzeugungen wäre es dazu nicht gekommen.

In der Hochschätzung der Selbständigkeit jedes Einzelnen und der lokalen Gemeinde, im Misstrauen gegenüber übergeordneten Autoritäten und einem großflächigen Staatswesen, im Glauben an die Fähigkeit jedes von Gott ausersehenen Menschen, sein Glück zu machen, in der Ablehnung eines lasterhaften Lebenswandels, vor allem sexueller Verfehlungen und des Rauschmittelkonsums, kann bis heute ein Einfluss der Prädestinationslehre und der Kirchenzucht Calvins auf Grundüberzeugungen vieler US-Amerikaner, die sich gerne auch als moral majority sehen, ausgemacht werden.

Landgraf Philipp I. von Hessen

Noch bevor Johannes Bugenhagen, seit 1523 Pfarrer in Wittenberg, in Luthers Wohnort eine Kirchenordnung etablieren konnte, letztlich erst 1532, preschte Philipp I. von Hessen (1504-1567) vor und ludt alle Pfarrer seines Herrschaftsgebietes 1526 nach Homberg an der Efze zu einer Synode ein. Die Stimmen, die diese Synode für unzuständig hielten, eine Kirchenreform anzustoßen, wurden zum Schweigen gebracht. Daher wurde in Hessen als erstem deutschen Land nach den Anregungen Luthers und dem Vorbild Zwinglis eine evangelische Kirchenordnung mit den oben genannten Merkmalen durchgesetzt.

Die Differenzen zwischen Zwingli und Luther versuchte Philipp dadurch zu überwinden, dass er die beiden 1529 nach Marburg zu einem Religionsgespräch nötigte. Da Luther zu keinen Zugeständnissen bereit war, musste das Marburger Religionsgespräch scheitern.

Die katholische Gegenreform

Kaiser Karl V. hatte seit seinem Amtsantritt 1520 hartnäckig auf ein Konzil gedrängt, das die GRAVAMINA NATIONIS GERMANIAE, die Beschwerden der Deutschen gegen den Heiligen Stuhl und die päpstliche Kurie, bearbeiten und beheben sollte. Als das Konzil 1545 endlich zusammentrat, waren die Evangelischen schon nicht mehr bereit, daran teilzunehmen.

1541 war ein neuer Orden entstanden, die SOCIETAS IESU, die in ihr Ordensgelübde den unbedingten Gehorsam gegenüber dem Papst aufgenommen hatte, und rasch an Einfluss in der Kirche gewann.

Obwohl Papst Paul III. den Konzilsteilnehmern vollkommene Redefreiheit gewährte, ging doch die Stimmung dahin, dass "katholisch" sein nunmehr bedeutete, entschieden anders zu sein als die evangelischen "Ketzer". Seit langem bestehende theologische Meinungsverschiedenheiten wurden beendet, indem das Konzil sich auf die Gegenseite der evangelischen Positionen festlegte: Man legte die Zahl der Sakramente auf sieben fest, bestimmte den Umfang der Bibel unter Einschluss der von Luther für "apokryph" erklärten Bücher, stärkte die Stellung des Papstes und des Klerus, legte einen einheitlichen lateinischen Messritus für die ganze Welt fest, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Zusammenfassende Aufgabe

- Fasse die einzelnen Stationen der Kirchenreform, von denen dieses Kapitel berichtet, in einer Skizze zusammen, die Beeinflussungen und Abgrenzungen darstellt.

- Schildere die Gefahren, die die Entwicklung Deiner Meinung nach in sich barg.

- Skizziere eine alternative Geschichte, die damit beginnt, dass sich Kaiser Karl V. und Martin Luther in Worms 1521 einigen.

Mögliche Auswirkungen für Kriege und Aufstände

Hätte Kaiser Karl V. mit seinem Streben, das römische Reich zusammenzuhalten, erfolgreicher sein können, wenn er Martin Luther 1521 nicht verurteilt hätte? Oder hätte die Weigerung, dem Bann des Papstes die Reichsacht folgen zu lassen, eine erfolreiche Politik des Kaisers von vorneherein ausgeschlossen?

Die Bauernkriege gehören nicht nur deshalb zu den traurigsten Ereignissen der frühneuzeitlichen Geschichte, weil etwa 75.000 Menschen zu Tode kamen. Sie haben auch die Atmosphäre vergiftet, Angst, Misstrauen und Hass hinterlassen, die auch die religiösen Fragen kontaminieren.

Es fragt sich nun, was spricht dafür, was spricht dagegen, dass es deshalb zu den Baueraufständen kam, weil Luther vor dem Kaiser den Widerruf verweigert hatte.

Die Reichstage zwischen 1526 und 1542 schieben die Regelung der Religionsfragen immer wieder auf. Die gewaltsame militärische Ordnung der Religion im Reich durch den Kaiser scheitert 1546-1547. Auf dem Reichstag in Augsburg 1555 wird eine Regelung beschlossen, die jedem Territorialherrscher in religiösen Fragen freie Hand lässt: CUIUS REGIO EIUS RELIGIO: Wer das Land hat, bestimmt über die Religion.

Doch der Frieden, der in Deutschland immerhin 63 Jahre hält, ist brüchig.

Die brachiale Herrschaftsausübung der Spanier in den Niederlanden führt 1668 zur Erhebung der Geuzen und zur Abspaltung der Niederlande.

1618 bricht in Böhmen ein Krieg aus, der 30 Jahre lang in allen Ländern Deutschlands tobt und etwa sechs Millionen Menschen das Leben kostet. Zu den Gebietsverlusten des deutschen Reiches durch den Friedensschluss in Münster 1648 gehören die Niederlande, die Schweiz, die selbständig wurden, das Elsass, das zu Frankreich kam, während Schweden die hinzugewonnenen Gebiete in der Umgebung der Odermündung nicht dauerhaft behalten konnte.

Schau Dir die Karte rechts an, die politische Gliederung der europäischen Union. (Sie lässt sich durch Klicken vergrößern.)

- Ergänze die Namen der Länder, die nicht zur EU gehören.

- Kennzeichne mehrheitlich katholische Länder mit einem Kasten um den Namen

- Kennzeichne mehrheitlich evangelische Länder mit einer Ellipse. um den Namen,

- Kennzeichne mehrheitlich orthodoxe Länder mit einer Wolke um den Namen.

- Welche Grenzen in Europa sind also zugleich Konfessionsgrenzen?

- Welche Länder werden im vorstehenden Artikel erwähnt, welche Grenzen wurden also am Ende des 30-jährigen Krieg durch den westfälischen Frieden gezogen?

- Schreibe ein paar Überlegungen nieder, wie Europa heute aussehen könnte, wenn sich alle Parteien beim Reichstag zu Worms 1521 gütlich geeinigt hätten und es nicht zur Reichsacht über Martin Luther gekommen wäre.

Ein Lösungsvorgschlag zur Aufgabe (mit Ausnahme der letzten Teilaufgabe)

- ↑ https://www.lutherweg.de/ nachgeschlagen am 19.11.2020 13:14.

- ↑ https://www.luther2017.de/

- ↑ Das Buch ist online auf Digitalisat verfügbar: https://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00048272_00002.html?context=demandt&ngram=true&hl=scan&spell=true&fulltext=demandt&mode=simple nachgeschlagen am 26. 11. 2020 9:00

- ↑ https://www.deutschlandfunk.de/kontrafaktische-geschichtsforschung-was-waere-wenn-luther.886.de.html?dram:article_id=406958 nachgeschlagen am 26. November 2020 9:00

- ↑ Quelle: https://archive.org/details/deutschereichst07kommgoog/page/n590/mode/2up (nachgeschlagen am 17.09.2020 09:20)

- ↑ Quelle: https://archive.org/details/deutschereichst07kommgoog/page/n610/mode/2up und Folgeseite (nachgeschlagen am 03.09.2020 08:16)

- ↑ Die Institutio erschien 1535 erstmalig im Druck, wurde aber von Calvin mehrfach überarbeitet und erweitert. Sie ist im Internet verfügbar: http://www.calvin-institutio.de/display_page.php?elementId=44 (nachgeschlagen am 29.10.2020 10:29)