Chemie-Buch I zum Lehrplan in Rheinland-Pfalz/Einführung in die Arbeit im Labor/Wie man die Laborgeräte nutzt!

In dieser Seite erfährst du einige grundlegenden Informationen dazu, welche Geräte man für was benutzt und wie man das machst. Du wirst nicht alles sofort nutzen können, aber es wäre gut, wenn du dich einigermaßen auskennst, um auch keine Fehler zu machen.

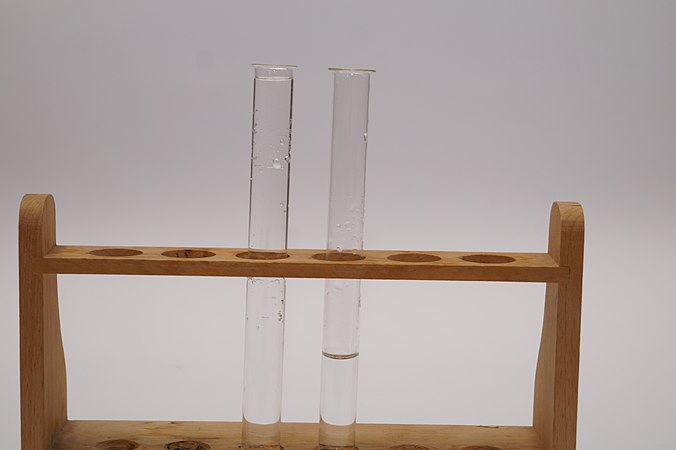

Umgang mit Reagenzgläsern

Reagenzgläser sind wichtige Laborgeräte in der Schule. Der Vorteil ist, dass man darin mit relativ kleinen Mengen experimenten kann und den Inhalt auch gut beobachten kann. Zunächst also ein paar vertiefende Informationen dazu:

Bei der Arbeit mit Reagenzgläsern wirst du meist auch die folgenden Geräte verwenden. Wieder gibt es kurze Informationen, was es da zu beachten gilt:

Bei den Informationen eben ging es auch um das Erhitzen des Inhaltes eines Reagenzglases über dem Gasbrenner. Nun noch ein paar mehr Informationen speziell dazu. Wie man den Gasbrenner selber bedient, wir noch genauer besprochen. Später sprechen wir auch die Nutzung eines Statives an, denn das kann auch zum Erhitzen von Reagenzgläsern über einem Gasbrenner verwendet werden.

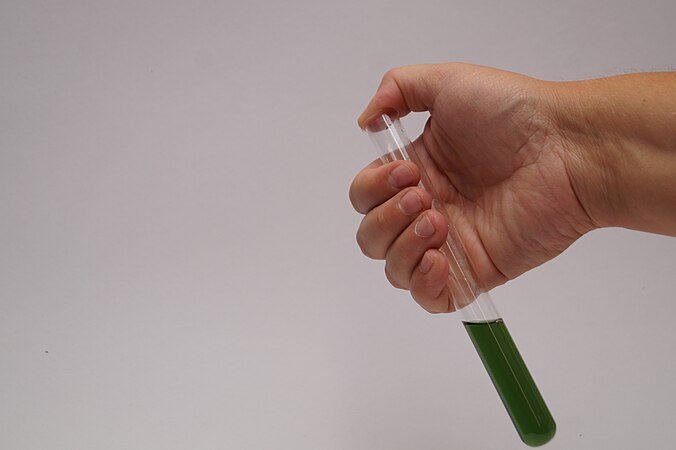

Am wichtigsten: Verwende beim Erhitzen von Flüssigkeit im Reagenzglas niemals zu viel Flüssigkeit. Denn meist kochen die Flüssigkeiten sehr schnell durch die starke Hitze des Gasbrenners. Je weniger, desto weniger leicht kann der Inhalt herausspritzen! Vor allem weil das Reagenzglas so schmal ist, kann aus dem Reagenzglas schnell eine Heiß-Wasser-Kanone werden.

Achte deshalb darauf, dass die Öffnung des Reagenzglasses nicht auf eine andere Person zeigt. Notfalls musst du "dir" Platz verschaffen und Mitschüler daraufhinweisen, dass sie sich woanders hinstellen müssen. Das Reagenzglas senkrecht über den Gasbrenner zu halten ist aber auch nicht gut, denn wenn hier etwas herausspritzt, fällt es auf den Gasbrenner herunter und kann die Flamme löschen.

Wenn wir mehrere Stoffe im Reagenzglas vermischen wollen, so gibt es ein paar Tipps, die du kennnen solltest.

Am einfachsten ist das Vermischen von Stoffen natürlich, wenn man den Daumen auf die Öffnung hält und dann das Reagenzglas umdreht bzw. schüttelt. Das solltest du aber nur machen, wenn du sicher bist, dass keine giftige Chemikalien enthalten ist. Frage immer nach deswegen! Auch bei heißen Flüssigkeiten geht das natürlich nicht.

Als Alternative für den Daumen gibt es Gummistopfen, wo man natürlich die passende Größe haben muss. Drücke den Stopfen nicht zu fest hinein, damit das Glas nicht zerbricht. Wenn du mit dem Stopfen das Reagenzglas schütteln willst, halt immer den Daumen drauf, denn so fest hält der Stopfen auch nicht.

Stative nutzen und aufbauen

Stative sind dafür da, Geräte daran zu befestigen, damit man die Hand frei hat und etwas nicht festhalten muss oder auch um einen größeren Aufbau mit mehreren Teilgeräten fest zusammen zu bauen.

In der Schule nutzt man das Stativ meist einzeln, aber bei größeren Aufbauten - wie etwas beim Destillieren - braucht man mindestens zwei Stative.

Zunächst einmal die wichtigen Grundbegriffe und notwendigen Teil noch einmal genauer betrachtet:

Eine komplexe Apparatur an einer oder mehrere Stativstangen zu befestigen ist nicht so einfach, da sie an der richtigen Position mit bestimmtem Abstand angebracht werden müssen. Manchmal muss man dann ein bisschen "herumruckeln", indem man die Muffen und die Klammer noch nicht so fest anzieht, so dass sie zwar noch nichts halten, aber auch nicht abfallen können.

Erhitzen

Erhitzen ist eine wichtige Tätigkeit im Labor. Je nach Bedarf, gibt es verschiedene Möglichkeiten etwas zu Erhitzen.

Schnell erhitzt man mit dem Bunsenbrenner, dessen Flamme bei geöffneter Luftzufuhr Temperaturen bis zu 1300°C erreichen können. Die Benutzung wird noch an anderer Stelle genauer erklärt.

Beim Erhitzen geht es meist darum, dass eine bestimmte Temperatur erreicht werden muss. Was aber im allgemein nicht erwünscht ist, dass die Glasgeräte schmelzen.

Wenn du ein Glasmit Inhalt stark erhitzen sollst, bekommst du von deinem Lehrer eine bestimmte Glasart, die hitzebeständiger ist oder man verwendet Keramik.

Ansonsten kannst du die Temperatur am Bunsenbrenner mit Hilfe der Luftzufuhr reduzieren.

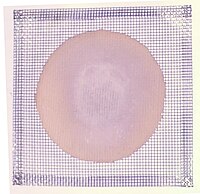

Reagenzgläser hält man dann häufig direkt in die Flamme des Bunsenbrenners, aber alle anderen Glasgeräte werden, vor allem für längeres Erhitzen, meist nur über einem Keramiknetz oder einer Glaskeramik-Platte (Markenname z.B. "Ceran") erhitzt.

Natürlich können auch Elektroheizplatten verwendet werden, die man gut regulieren kann, doch dann braucht das Gefäß einen glatten Boden. Für Rundkolben werden Heizpilze verwendet, die nur für eine bestimmte Größe von Rundkolben geeignet sind. So wird das Gefäß im unteren Bereich gleichmäßig erhitzt. Siehe Bild unten und zusätzlich eine andere Form von Heizpilzen, die am Stativ befestigt werden kann.

Sind zu hohe Temperaturen nicht erwünscht oder muss man gar eine Obergrenze einhalten, so bieten sich folgende Möglichkeiten an:

- In einem Wasserbad wird das Gefäß indirekt erhitzt. Das umgebende Wasser erreicht höchstens eine Temperatur von 100°C und somit wird auch das Gefäß nicht stärker erwärmt.

- Statt Wasser kann man auch Öl nehmen und hat dann ein Ölbad, das (je nach Art) bei etwa 300°C siedet. Allerdings darf das Öl nicht verdampfen, weshalb ein Thermometer die Temperatur kontrollieren sollte.

- Für höhere Temperaturen kann man zur Übermittlung der Wärme auch Sand oder Graphit-Staub verwenden.

Umrühren und Vermischen

Möglichkeiten zum Kühlen

Das am häufigsten verwendete Kühlmittel ist Wasser. Es wird vor allem verwendet um erhitzte und heiße Gegenstände zu kühlen.

Kühlt man ein heißes Glas zu schnell ab kann es platzen und zerbrechen.

Will man tiefere Temperaturen haben, so verwendet gefrorenes Wasser, also Eis. Mit bestimmten Salzen vermischt kann man gefrorenem Wasser auch Temperaturen unter 0°C erreichen. Siehe dazu Kältemischung![]() und Mit Kältemischungen gibt es auch im Sommer Eis

und Mit Kältemischungen gibt es auch im Sommer Eis

In professionellen Labor wird auch noch gefrorenes Kohlendioxid (Trockeneis) oder flüssiger Stickstoff verwendet. Da beide Stoffe bei Raumtemperatur gasförmig sind, hinterlassen sie keine Verschmutzung, wenn sie verdampft sind.

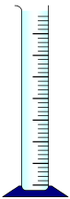

Abmessen von Flüssigkeiten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Volumina von Flüssigkeiten zu bestimmen.

- Mit dem Messzylinder ... er ist am flexibelsten, denn er ist leicht befüllbar und man kann mit ihm verschiedene Mengen abmessen.

- Mit einem Messkolben ... meist ein Flasche mit rundem Bauch und langem Hals. Er hat immer nur einen Messstrich und wird meist zum Ansetzen von Maßlösungen verwendet. Das sind Lösungen mit einer bestimmten Konzentration.

- Mit einer Messpipette ... vor allem wenn es um kleine Flüssigkeitsmengen geht, nimmt man Pipetten. Mit einem sogenannte Peleusball kann man Flüssigkeiten in den die Pipette ziehen und an der Skala ablesen. Wichtig ist, dass man die Ablesestelle auf Augenhöhe hält. Pipetten sind übrigens meist auf Auslauf geeicht, dass heißt es wird bei der Skala daran gedacht, dass ein Teil der Flüssigkeit beim Herauslaufen drinbleibt. Man darf also nicht pusten oder alles herausdrücken bzw. schütteln.

- Mit einer Vollpipette ... sie ist für eine bestimmte Menge gedacht, denn sie hat nur einem Messstrich.

Die Bilder können angeklickt werden, um sie größer zu sehen:

Bei der Benutzung ist unbedingt auf zwei Dinge zu achten:

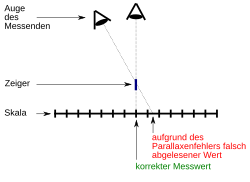

- Man muss das Gefäß auf Augenhöhe bringen, denn wenn man schräg draufschaut oder das Gefäß schräg hält liest man falsch ab.

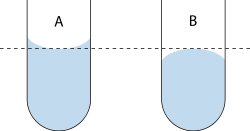

- Man darauf achten, dass man den unteren Rand des "Meniskus" abliest, bei der tiefsten Stelle. Das hat damit zu tun, das das Wasser die Oberflächen benetzt und alle Skalen auf diese Eigenschaft geeicht werden.

- An einigen Messgeräten, wie etwa der noch nicht erwähnten Bürette, gibt es einen Streifen, der senkrecht von oben nach unten verläuft und das Ablesen erleichtert. Man nennt ihn Schellbach-Streifen (siehe Bild).

Zur Nutzung des Peleusballs:

- Pepettierhilfe ... der Abschnitt über den Peleusball reicht aus, als theoretische Einführung.

- Zwei Amerikanische Schülerinnen erklären, wie ein Peleus Ball (in Englisch: Rubber-Ball bzw. Pipette-Ball) funktioniert.

Ablese-Übung:

- ... kommt noch