Katholische Religionslehre/Geist

Intelligenz kann nicht künstlich hergestellt werden

Was Maschinen können und was nicht

Vor 20 Jahren schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, wann die künstliche In¬telligenz in der Lage sein würde, den Menschen so weit nachzuahmen, dass er sich von seinen eigenen Produkten nicht mehr würde unterscheiden können. In¬zwischen ist es um diesen Forschungszweig ruhiger geworden. Die Er¬kennung von Schreibmaschinenschrift hat gute Fortschritte gemacht, korrekte Hand¬schrift wird vom Computer zu 95 % erkannt, besser ist es, man lernt eine Schrift wie Grafity, die auf Erkennbarkeit ausgelegt ist. Die Sprach¬erkennung hat die Marke 80-prozentiger und 90-prozentiger Erkennungsgenauigkeit übertroffen, aber bei der 95-prozentigen Genauigkeit gibt es anscheinend eine schwer überwindliche Grenze. Wollte man weiterkommen, müsste die Maschine den Menschen verstehen, und das kann sie nicht.

Wo ist das Problem? – Wenn man das so exakt sagen könnte, dann könnte man das Problem beheben. Vielleicht kann man es so ausdrücken: Eine Maschine verfügt immer nur über die Informationen, die man ihr einpro¬grammiert hat, oder auf deren Beschaffung man sie programmiert hat.

Ein Beispiel: Das Rechtschreibprogramm sucht nicht nach „Fehlern“ in einem Text, sondern es sucht exakt danach, ob die durch Freizeichen abgegrenzten Buchstabenfolgen im Text mit einer der Buchstabenfolgen im Wörterverzeichnis übereinstimmen oder nicht.

Es ist schon glaubhaft, dass es demnächst Programme gibt, die raffinierter sind, weil sie das Nutzerverhalten schärfer beobachten, verschiedene Informationen zusammenführen und dergleichen; das ändert aber nichts daran, dass es nicht mehr als zwei Informationsquellen gibt: Die Programmroutinen und die Nutzereingaben.

Im Gegensatz dazu weiß ein Mensch stets, wenn auch manchmal grob und unscharf,

- was Wissen ist und wozu es gut ist,

- ob er eine bestimmte Sache wissen will,

- viele Dinge, die ihm niemand gesagt oder zu suchen befohlen hat.

Das Problem des „Alltagswissens“ beschäftigt die Erforscher der Künstlichen Intelligenz mindestens seit Gründung der Firma Cycorp 1994. Das Cyc![]() - Projekt versucht alles, was Menschen wissen, den Common sense, in Form von 100 Millionen Basisaussagen zur Verfügung zu stellen. Darin ist zum Beispiel enthalten, dass es derselbe elektrische Strom ist, der in der Glühbirne das Licht, im Backofen die Hitze und bei Berührung Strom führender Leiter erhebliche Verletzungen verursacht. Wie auch andere Ansätze der KI-Forschung wird auch das Cyc-Projekt nützliche Anwendungen unterstützen (zum Beispiel bei der Zusammenführung von Datenbanken); aber es zeigt sich – wie so oft – gerade am „Erfolg“ eines Projektes, worin sich der Mensch von der Maschine unterscheidet: Es gelang nicht ein „Format“ von Wissen im Allgemeinen zu definieren, man weiß nicht, in welches „Formular“ man alles und jedes eintragen kann, was sich wissen lässt, und zwar so, dass die Maschine es dann, wenn sie danach sucht, auch sicher findet.

- Projekt versucht alles, was Menschen wissen, den Common sense, in Form von 100 Millionen Basisaussagen zur Verfügung zu stellen. Darin ist zum Beispiel enthalten, dass es derselbe elektrische Strom ist, der in der Glühbirne das Licht, im Backofen die Hitze und bei Berührung Strom führender Leiter erhebliche Verletzungen verursacht. Wie auch andere Ansätze der KI-Forschung wird auch das Cyc-Projekt nützliche Anwendungen unterstützen (zum Beispiel bei der Zusammenführung von Datenbanken); aber es zeigt sich – wie so oft – gerade am „Erfolg“ eines Projektes, worin sich der Mensch von der Maschine unterscheidet: Es gelang nicht ein „Format“ von Wissen im Allgemeinen zu definieren, man weiß nicht, in welches „Formular“ man alles und jedes eintragen kann, was sich wissen lässt, und zwar so, dass die Maschine es dann, wenn sie danach sucht, auch sicher findet.

Eine kleine tabellarische Aufstellung benennt, worin heute Maschinen den (meisten) Menschen überlegen sind und umgekehrt:

| Was Maschinen besser können | Was der Mensch besser kann |

|---|---|

| Schach spielen | Fußball spielen |

| Integrale berechnen | Sich mit Gesten verständigen |

| Daten wiederfinden | Gesichter erkennen |

| Unbestechliche Kontrolle | Sprache verstehen |

| Komplizierte Entscheidungen | Gehörtes Verstehen |

| Arbeiten in lebensfeindlicher Umgebung | Auto fahren |

Zwei gemeinsame Prinzipien dieser Gegenüberstellung seien benannt:

- Der Mensch ist eine Einheit aus Körper und – ich sage das als Zugeständnis: – „Informationsverarbeitung“, die Maschine nicht. Für das Programm eines Computers ist es vollkommen egal, in welcher Form es physikalisch gespeichert ist, letztlich ist es für ein CAD Programm sogar gleichgültig, ob damit beispielsweise ein Roboter gesteuert wird, der wirklich Autos zusammenschweißt, oder ob das Programm nur am Bildschirm gestestet wird.

- Auch diejenigen Leistungen, die die Überlegenheit der Maschine zu zeigen scheinen, werden in unserem Gehirn „locker“ erbracht: Wir können ganz gut abschätzen, wie weit eine Bocciakugel fliegen wird, die wir werfen, ob wir mit unserer Sprungkraft über einen Graben kommen; ich weiß zwar manchmal nicht, wo ich meinen Hut habe, aber ich weiß mit unfehlbarer Gewissheit, dass ich einen gehabt habe, was „Haben“ bedeutet, wozu der Hut gut war, bei welchen Gelegenheiten ich ihn trug….

Es ist eben nur so, dass die Hauptmasse der Berechnungs- und Datenverarbeitungsleistungen des Gehirns dem Ich nicht bewusst werden. Wie viele nützliche Maschinen uns die KI-Forschung auch immer schenken wird, das Ich, die Seele, der Geist des Menschen spielt schlicht in einer anderen Liga, und zwar beginnend mit den ersten Äußerungen des Foetus und des Babys. Davon im nächsten Kapitel mehr!

Zur Vorgeschichte der KI

„Künstliche Intelligenz“ lässt sich historisch gesehen in eine Reihe stellen von Menschenerklärungsversuchen, die stets etwas mehr versprachen als sie dann halten konnten: Als im 17. und 18. Jahrhundert die mechanischen Systeme (wie Uhrwerke) perfekter wurden, schrieb Lammetrie![]() (1709-1751) ein Buch über die Menschenmaschine. Der genaiale Mechaniker {{|Jacques de Vaucanson|Jacques de Vaucanson}} schien die Visionen des Maschinenmenschen der Realität nahezubringen.

(1709-1751) ein Buch über die Menschenmaschine. Der genaiale Mechaniker {{|Jacques de Vaucanson|Jacques de Vaucanson}} schien die Visionen des Maschinenmenschen der Realität nahezubringen.

Als Friedrich Wöhler![]() 1828 erstmals einen organischen Stoff aus anorganischen Vorstufen synthetisierte, fügte Goethe

1828 erstmals einen organischen Stoff aus anorganischen Vorstufen synthetisierte, fügte Goethe![]() in seinen Faust II die Figur des Homunculus

in seinen Faust II die Figur des Homunculus![]() , des künstlich geschaffenen Menschen, ein, nachdem er bereits in seinem Roman die Wahlverwandschaften

, des künstlich geschaffenen Menschen, ein, nachdem er bereits in seinem Roman die Wahlverwandschaften![]() (1809) mit der Chemie als Metapher für menschliches Verhalten gespielt hatte. Zeitlich parallel entstammt Mary Shelley

(1809) mit der Chemie als Metapher für menschliches Verhalten gespielt hatte. Zeitlich parallel entstammt Mary Shelley![]() s Figur {{wpde|Frankenstein (Roman)|Frankenstein (1819) einem ähnlichen Denken, bezieht aber neben der Anatomie vor allem die Elektrizität in die Menschen nachahmende Phantasiebildung ein. In unserer Zeit sind es vor allem die Biochemie und die Computersimulation, die das Versprechen auf ein vollständiges Verstehen des „System Mensch“, doch die KI-Forschung

s Figur {{wpde|Frankenstein (Roman)|Frankenstein (1819) einem ähnlichen Denken, bezieht aber neben der Anatomie vor allem die Elektrizität in die Menschen nachahmende Phantasiebildung ein. In unserer Zeit sind es vor allem die Biochemie und die Computersimulation, die das Versprechen auf ein vollständiges Verstehen des „System Mensch“, doch die KI-Forschung![]() ist bereits in ein Stadium eingetreten, in welchem wir des grundsätzlichen Unterschiedes ansichtig werden zwischen Informationsverarbeitung und dem, was ein Geist tut.

ist bereits in ein Stadium eingetreten, in welchem wir des grundsätzlichen Unterschiedes ansichtig werden zwischen Informationsverarbeitung und dem, was ein Geist tut.

Lokalisierung von Gehirnaktivitäten durch bildgebende Verfahren

Biologie und Medizin versuchen seit langem den materiellen Strukturen des menschlichen Gehirns die Leistungen des menschlichen Geistes zuzuordnen. Naheliegend ist es zu beobachten, welche geistigen Leistungen ausfallen, wenn bestimmte Areale des Gehirns durch einen Gehirnschlag oder einen Tumor geschädigt sind. So weiß man, welche Gebiete des Gehirns damit beschäftigt sind zu sprechen und Sprache zu verstehen. Eine feinere Auflösung wird durch moderne bildgebende Verfahren[1] erreicht, die Gehirnaktivitäten beim lebendigen Menschen in guter räumlicher Zuordnung sichtbar machen können.[2]

Diese Forschungen haben aber niemals Ergebnisse der Art gebracht : „Da ist das Gehirngebiet, in dem alle Gesichter und die zugehörigen Namen abgespeichert sind.“ oder: „In dieser Gehirnregion sind alle Bilder von Möbeln.“ Die Ergebnisse lauten viel mehr: „Wenn der Mensch an Personen, Tiere oder Werkzeuge denkt, sind bestimmte Bereiche des Temporallappens der Großhirnrinde besonders aktiv." Wenn man daraus ohne weiteres schließt, dass die Gedanken an Personen, Tiere oder Werkzeuge an dieser Stelle „gedacht werden“, könnte man aber ziemlich falsch liegen. Mit einem Gedankenexperiment möchte ich das verdeutlichen:

Was wir nach langen Jahren der Forschung von der Arbeitsweise des Gehirns wissen, hat tendenziell immer weiter weggeführt von unserer Selbstwahrnehmung.

Beispiel: Es gibt die Krankheit der Aphasie; unter der Menschen leiden, die zwar der Melodie gesprochener Sprache entnehmen können, welche Emotionen der Sprecher ausdrückt, aber sie können Sprache nicht hinsichtlich ihrer Wortbedeutungen und Grammatik analysieren. Im normalen Gespräch fallen solche Leute kaum auf, weil sie auf unsere emotional getönte Sprache meist sinnvoll reagieren. Gegenüber einer gleichförmig vorgetragenen Computerstimme sind sie machtlos. Die gegenteilige Entsprechung, Agnosie genannt - der Verlust der Fähigkeitdie Tonmelodie wahrzunehmen bei Erhalt der Fähigkeit, den grammatischen und lexikalischen Sinn des Gesprochenen zu verstehen -, ist viel seltener. Für beide Fähigkeiten sind weit voneinander entfernte Areale des Gehirns zuständig, denn sonst könnte ja nicht eine der Fähigkeiten durch Gehirnschädigung ausfallen und die andere erhalten bleiben.

Das ist nun der entscheidende Punkt: In unserer normalen Redepraxis war uns nie aufgefallen, dass das Erkennen von Grammatik und Wörtern eine ganz andere Leistung ist als das Erkennen der Sprachmelodie und ihrer Gefühlstönung. Wir sprechen einfach und verstehen, was gesagt wird, und zu Bewusstsein kommen uns nur diese Inhalte.

Beispiel: Jeder und jede hat wohl schon die Erfahrung des Trainigs gemacht, etwa beim erlernen des Autofahrens. Während man anfangs sehr bewusst den Fuß auf Gas und Kupplung führen muss und häufiger durch falsche Abstimmung den Motor abwürgt, geht einem der richtige Bewegungsablauf im Laufe des Trainings in Fleich und Blut über, wie der Volksmund sehr treffend sagt. Autofahrer, die schon ein paar tausend Kilometer gefahren sind, brauchen nicht mehr darüber nachzudenken, wie sie die Füße bewegen müssen, um anzufahren.

Wie ist das Bewusstsein in der Materie des Gehirns abgebildet?

Diese Frage kann man nicht exakt beantworten, aber meines Erachtens nicht deshalb, weil wir noch nicht genug wissen, sondern, weil die richtige Antwort allzu exakte Angaben ausschließt.

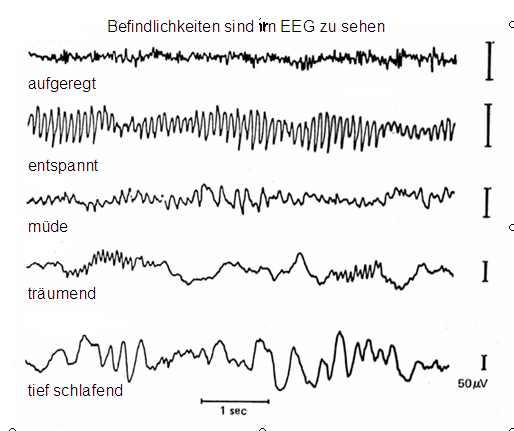

Im EEG, das die Aktivität des gesamten Gehirns misst, finden sich charakteristische Wellenmuster. Diese Muster korrespondieren Aussagen wie: „Ich bin hellwach“, „Ich fühle mich schläfrig“, „Ich bin aufgeregt“. „Ich bin gestresst“.

Auch Gerüche und Entscheidungen konnten mit charakteristischen Wellenmustern identifiziert werden, allerdings nur individuell: Die Forschungsergebnisse an einer Person sind also nicht auf eine andere übertragbar; die Methode eignet sich nicht zum Lesen unbekannter Gedanken unbekannter Menschen.

Bespiel: Sehr viel Wirbel erregte das Libet-Experiment![]() , vor allem, weil es entgegen den Intentionen von Benjamin Libet als Test der Willensfreiheit gedeutet wurde.

, vor allem, weil es entgegen den Intentionen von Benjamin Libet als Test der Willensfreiheit gedeutet wurde.

Libet bat seine Probanden eine Hand zu bewegen. In einer Versuchsreihe sollten sie das sofort tun, wenn sie den "Drang" dazu verspürten, in einer anderen Reihe sollten sie eine Sekunde mit der Audführung ihrer Absicht warten. Zugleich sollte sie sich in dem Augenblick, in dem sie den Entschluss fassten, genau die Zeigerstellung einer Uhr merken, die sie ständig sahen.

Dabei zeigte sich, dass im EEG der Entschluss um 0,2 Sekunden früher nachweisbar war als die Probanden selbst ihren Entschluss bemerkten. Anders gesagt: Die Zeigerkonstellation, die für die Probanden den Zeitpunkt des Entschlusses markierte, lag 0,2 Sekunden später als der Zeitpunkt, an dem im EEG anhand individuell ermittelter charakteristischer Veränderungen bereits erkennbar war, dass sich der Proband zur Armbewegung entschließen würde.

Wenn man eine physikalische Analogie der Gedanken sucht, dann ist der Begriff des Attraktors![]() hilfreich. Attraktoren bilden sich in physikalischen Systemen, die aus sehr vielen Teilen bestehen, die sich gegenseitig beeinflussen. Außerdem handelt es sich um Systeme, die sich dauerhaft im Ungleichgewicht befinden. In einer solchen Ungleichgewichtslage erzeugen die beteiligten Kräfte oft dennoch eine für eine Zeit stabile Erscheidung. Beispiele für Attraktoren sind Wolken, Tiefdruckgebiete, Strudel im Fluss, Kerzenflammen, Protonen, Atome, Galaxien.

hilfreich. Attraktoren bilden sich in physikalischen Systemen, die aus sehr vielen Teilen bestehen, die sich gegenseitig beeinflussen. Außerdem handelt es sich um Systeme, die sich dauerhaft im Ungleichgewicht befinden. In einer solchen Ungleichgewichtslage erzeugen die beteiligten Kräfte oft dennoch eine für eine Zeit stabile Erscheidung. Beispiele für Attraktoren sind Wolken, Tiefdruckgebiete, Strudel im Fluss, Kerzenflammen, Protonen, Atome, Galaxien.

Lebewesen befinden sich ebenfalls in einem chemisch-physikalischen Ungleichgewicht, man spricht von einem Fließgleichgewicht![]() (steady-state). Die Stabilität lebendiger Materie und ihrer Formen besteht ja nicht in ihren materiellen Bestandteilen, sondern in der Kontinuität charakteristischer biochemischer Prozesse. Man kann also auch von Attraktoren sprechen, wenn das Wachstum von Organismen immer wieder charakteristische Formen, nie aber exakte Kopien hervorbringt.

(steady-state). Die Stabilität lebendiger Materie und ihrer Formen besteht ja nicht in ihren materiellen Bestandteilen, sondern in der Kontinuität charakteristischer biochemischer Prozesse. Man kann also auch von Attraktoren sprechen, wenn das Wachstum von Organismen immer wieder charakteristische Formen, nie aber exakte Kopien hervorbringt.

In diesem Sinne sind auch "Gedanken", "Gefühle" und "Entscheidungen" physikalisch gesehen Attraktoren in der koordinierten Aktivität von Milliarden Nervenzellen - und eben darum individuell und nicht längerfristig (was im Gehirn schon mit 2 Sekunden anfängt) vorhersagbar.

Anthropologische Folgerungen

Die vorangegangenen Überlegungen können selbstverständlich nur einen allerersten Einblick geben in Forschungsgebiete, die sich schon deshalb einer zusammenfassenden Darstellung sperren, weil die Forschung ständig weitergeht – und zwar mit Bahn brechenden Entdeckungen und Paradigmenwechseln. Gleichwohl können die folgenden – für eine theologische Anthropologie relevanten – Aussagen mit guten Gründen formuliert werden.

Anmerkungen

- ↑ Die Universität des Saarlandes hat auf ihrer homepage eine gute Übersicht über die bildgebenden Verfahren in der Medizin, aus der man sich vor allem über die technische Seite unterrichten kann.

- ↑ Eine Übersicht von G. Figge unterrichtet über die gängigen neurologischen Untersuchungsmethoden