Katholische Religionslehre/Geist

Intelligenz kann nicht künstlich hergestellt werden

Was Maschinen können und was nicht

Vor 20 Jahren schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, wann die künstliche In¬telligenz in der Lage sein würde, den Menschen so weit nachzuahmen, dass er sich von seinen eigenen Produkten nicht mehr würde unterscheiden können. Inzwischen ist es um diesen Forschungszweig ruhiger geworden. Die Erkennung von Schreibmaschinenschrift hat gute Fortschritte gemacht, korrekte Handschrift wird vom Computer zu 95 % erkannt, besser ist es, man lernt eine Schrift wie Grafity, die auf Erkennbarkeit ausgelegt ist. Die Spracherkennung hat die Marke 80-prozentiger und 90-prozentiger Erkennungsgenauigkeit übertroffen, aber bei der 95-prozentigen Genauigkeit gibt es anscheinend eine schwer überwindliche Grenze. Wollte man weiterkommen, müsste die Maschine den Menschen verstehen, und das kann sie nicht.

Wo ist das Problem? – Wenn man das so exakt sagen könnte, dann könnte man das Problem beheben. Vielleicht kann man es so ausdrücken: Eine Maschine verfügt immer nur über die Informationen, die man ihr einpro¬grammiert hat, oder auf deren Beschaffung man sie programmiert hat.

Ein Beispiel: Das Rechtschreibprogramm sucht nicht nach „Fehlern“ in einem Text, sondern es sucht exakt danach, ob die durch Freizeichen abgegrenzten Buchstabenfolgen im Text mit einer der Buchstabenfolgen im Wörterverzeichnis übereinstimmen oder nicht.

Es ist schon glaubhaft, dass es demnächst Programme gibt, die raffinierter sind, weil sie das Nutzerverhalten schärfer beobachten, verschiedene Informationen zusammenführen und dergleichen; das ändert aber nichts daran, dass es nicht mehr als zwei Informationsquellen gibt: Die Programmroutinen und die Nutzereingaben.

Im Gegensatz dazu weiß ein Mensch stets, wenn auch manchmal grob und unscharf,

- was Wissen ist und wozu es gut ist,

- ob er eine bestimmte Sache wissen will,

- viele Dinge, die ihm niemand gesagt oder zu suchen befohlen hat.

Das Problem des „Alltagswissens“ beschäftigt die Erforscher der Künstlichen Intelligenz (KI) mindestens seit Gründung der Firma Cycorp 1994. Das Cyc![]() - Projekt versucht alles, was Menschen wissen, den Common sense, in Form von 100 Millionen Basisaussagen zur Verfügung zu stellen. Darin ist zum Beispiel enthalten, dass es derselbe elektrische Strom ist, der in der Glühbirne das Licht, im Backofen die Hitze und bei Berührung Strom führender Leiter erhebliche Verletzungen verursacht. Wie auch andere Ansätze der KI-Forschung wird auch das Cyc-Projekt nützliche Anwendungen unterstützen (zum Beispiel bei der Zusammenführung von Datenbanken); aber es zeigt sich – wie so oft – gerade am „Erfolg“ eines Projektes, worin sich der Mensch von der Maschine unterscheidet: Es gelang nicht ein „Format“ von Wissen im Allgemeinen zu definieren, man weiß nicht, in welches „Formular“ man alles und jedes eintragen kann, was sich wissen lässt, und zwar so, dass die Maschine es dann, wenn sie danach sucht, auch sicher findet.

- Projekt versucht alles, was Menschen wissen, den Common sense, in Form von 100 Millionen Basisaussagen zur Verfügung zu stellen. Darin ist zum Beispiel enthalten, dass es derselbe elektrische Strom ist, der in der Glühbirne das Licht, im Backofen die Hitze und bei Berührung Strom führender Leiter erhebliche Verletzungen verursacht. Wie auch andere Ansätze der KI-Forschung wird auch das Cyc-Projekt nützliche Anwendungen unterstützen (zum Beispiel bei der Zusammenführung von Datenbanken); aber es zeigt sich – wie so oft – gerade am „Erfolg“ eines Projektes, worin sich der Mensch von der Maschine unterscheidet: Es gelang nicht ein „Format“ von Wissen im Allgemeinen zu definieren, man weiß nicht, in welches „Formular“ man alles und jedes eintragen kann, was sich wissen lässt, und zwar so, dass die Maschine es dann, wenn sie danach sucht, auch sicher findet.

Eine kleine tabellarische Aufstellung benennt, worin heute Maschinen den (meisten) Menschen überlegen sind und umgekehrt:

| Was Maschinen besser können | Was der Mensch besser kann |

|---|---|

| Schach spielen | Fußball spielen |

| Integrale berechnen | Sich mit Gesten verständigen |

| Daten wiederfinden | Gesichter erkennen |

| Unbestechliche Kontrolle | Sprache verstehen |

| Komplizierte Entscheidungen | Gehörtes Verstehen |

| Arbeiten in lebensfeindlicher Umgebung | Auto fahren |

Zwei gemeinsame Prinzipien dieser Gegenüberstellung seien benannt:

- Der Mensch ist eine Einheit aus Körper und – ich sage das als Zugeständnis: – „Informationsverarbeitung“, die Maschine nicht. Für das Programm eines Computers ist es vollkommen egal, in welcher Form es physikalisch gespeichert ist, letztlich ist es für ein CAD Programm sogar gleichgültig, ob damit beispielsweise ein Roboter gesteuert wird, der wirklich Autos zusammenschweißt, oder ob das Programm nur am Bildschirm gestestet wird.

- Auch diejenigen Leistungen, die die Überlegenheit der Maschine zu zeigen scheinen, werden in unserem Gehirn „locker“ erbracht: Wir können ganz gut abschätzen, wie weit eine Bocciakugel fliegen wird, die wir werfen, ob wir mit unserer Sprungkraft über einen Graben kommen; ich weiß zwar manchmal nicht, wo ich meinen Hut habe, aber ich weiß mit unfehlbarer Gewissheit, dass ich einen gehabt habe, was „Haben“ bedeutet, wozu der Hut gut war, bei welchen Gelegenheiten ich ihn trug …

Es ist eben nur so, dass die Hauptmasse der Berechnungs- und Datenverarbeitungsleistungen des Gehirns dem Ich nicht bewusst werden. Wie viele nützliche Maschinen uns die KI-Forschung auch immer schenken wird, das Ich, die Seele, der Geist des Menschen spielt schlicht in einer anderen Liga, und zwar beginnend mit den ersten Äußerungen des Foetus und des Babys. Davon im nächsten Kapitel mehr!

Zur Vorgeschichte der KI

„Künstliche Intelligenz“ lässt sich historisch gesehen in eine Reihe stellen von Menschenerklärungsversuchen, die stets etwas mehr versprachen, als sie dann halten konnten: Als im 17. und 18. Jahrhundert die mechanischen Systeme (wie Uhrwerke) perfekter wurden, schrieb Lammetrie![]() (1709-1751) ein Buch über die Menschenmaschine. Der genaiale Mechaniker Jacques de Vaucanson

(1709-1751) ein Buch über die Menschenmaschine. Der genaiale Mechaniker Jacques de Vaucanson![]() schien die Visionen des Maschinenmenschen der Realität nahezubringen.

schien die Visionen des Maschinenmenschen der Realität nahezubringen.

Als Friedrich Wöhler![]() 1828 erstmals einen organischen Stoff aus anorganischen Vorstufen synthetisierte, fügte Goethe in seinen Faust II die Figur des Homunculus

1828 erstmals einen organischen Stoff aus anorganischen Vorstufen synthetisierte, fügte Goethe in seinen Faust II die Figur des Homunculus![]() , des künstlich geschaffenen Menschen, ein, nachdem er bereits in seinem Roman die Wahlverwandschaften

, des künstlich geschaffenen Menschen, ein, nachdem er bereits in seinem Roman die Wahlverwandschaften![]() (1809) mit der Chemie als Metapher für menschliches Verhalten gespielt hatte. Zeitlich parallel entstammt Mary Shelley

(1809) mit der Chemie als Metapher für menschliches Verhalten gespielt hatte. Zeitlich parallel entstammt Mary Shelley![]() s Figur Frankenstein

s Figur Frankenstein![]() (1819) einem ähnlichen Denken, bezieht aber neben der Anatomie vor allem die Elektrizität in die Menschen nachahmende Phantasiebildung ein. In unserer Zeit sind es vor allem die Biochemie und die Computersimulation, die das Versprechen auf ein vollständiges Verstehen des „System Mensch“, doch die KI-Forschung

(1819) einem ähnlichen Denken, bezieht aber neben der Anatomie vor allem die Elektrizität in die Menschen nachahmende Phantasiebildung ein. In unserer Zeit sind es vor allem die Biochemie und die Computersimulation, die das Versprechen auf ein vollständiges Verstehen des „System Mensch“, doch die KI-Forschung![]() ist bereits in ein Stadium eingetreten, in welchem wir des grundsätzlichen Unterschiedes ansichtig werden zwischen Informationsverarbeitung und dem, was ein Geist tut.

ist bereits in ein Stadium eingetreten, in welchem wir des grundsätzlichen Unterschiedes ansichtig werden zwischen Informationsverarbeitung und dem, was ein Geist tut.

Neurologie und Anthropologie

Lokalisierung von Gehirnaktivitäten durch bildgebende Verfahren

Biologie und Medizin versuchen seit langem den materiellen Strukturen des menschlichen Gehirns die Leistungen des menschlichen Geistes zuzuordnen. Naheliegend ist es zu beobachten, welche geistigen Leistungen ausfallen, wenn bestimmte Areale des Gehirns durch einen Gehirnschlag oder einen Tumor geschädigt sind. So weiß man, welche Gebiete des Gehirns damit beschäftigt sind zu sprechen und Sprache zu verstehen. Eine feinere Auflösung wird durch moderne bildgebende Verfahren[1] erreicht, die Gehirnaktivitäten beim lebendigen Menschen in guter räumlicher Zuordnung sichtbar machen können.[2]

Diese Forschungen haben aber niemals Ergebnisse der Art gebracht: „Da ist das Gehirngebiet, in dem alle Gesichter und die zugehörigen Namen abgespeichert sind.“ oder: „In dieser Gehirnregion sind alle Bilder von Möbeln.“ Die Ergebnisse lauten vielmehr: „Wenn der Mensch an Personen, Tiere oder Werkzeuge denkt, sind bestimmte Bereiche des Temporallappens der Großhirnrinde besonders aktiv." Wenn man daraus ohne weiteres schließt, dass die Gedanken an Personen, Tiere oder Werkzeuge an dieser Stelle „gedacht werden“, könnte man aber ziemlich falsch liegen. Mit einem Gedankenexperiment möchte ich das verdeutlichen:

Was wir nach langen Jahren der Forschung von der Arbeitsweise des Gehirns wissen, hat tendenziell immer weiter weggeführt von unserer Selbstwahrnehmung.

Beispiel: Es gibt die Krankheit der Aphasie; unter der Menschen leiden, die zwar der Melodie gesprochener Sprache entnehmen können, welche Emotionen der Sprecher ausdrückt, aber sie können Sprache nicht hinsichtlich ihrer Wortbedeutungen und Grammatik analysieren. Im normalen Gespräch fallen solche Leute kaum auf, weil sie auf unsere emotional getönte Sprache meist sinnvoll reagieren. Gegenüber einer gleichförmig vorgetragenen Computerstimme sind sie machtlos. Die gegenteilige Entsprechung, Agnosie genannt - der Verlust der Fähigkeitdie Tonmelodie wahrzunehmen bei Erhalt der Fähigkeit, den grammatischen und lexikalischen Sinn des Gesprochenen zu verstehen -, ist viel seltener. Für beide Fähigkeiten sind weit voneinander entfernte Areale des Gehirns zuständig, denn sonst könnte ja nicht eine der Fähigkeiten durch Gehirnschädigung ausfallen und die andere erhalten bleiben.

Das ist nun der entscheidende Punkt: In unserer normalen Redepraxis war uns nie aufgefallen, dass das Erkennen von Grammatik und Wörtern eine ganz andere Leistung ist als das Erkennen der Sprachmelodie und ihrer Gefühlstönung. Wir sprechen einfach und verstehen, was gesagt wird, und zu Bewusstsein kommen uns nur diese Inhalte.

Beispiel: Jeder und jede hat wohl schon die Erfahrung des Trainings gemacht, etwa beim Erlernen des Autofahrens. Während man anfangs sehr bewusst den Fuß auf Gas und Kupplung führen muss und häufiger durch falsche Abstimmung den Motor abwürgt, geht einem der richtige Bewegungsablauf im Laufe des Trainings in Fleich und Blut über, wie der Volksmund sehr treffend sagt. Autofahrer, die schon ein paar tausend Kilometer gefahren sind, brauchen nicht mehr darüber nachzudenken, wie sie die Füße bewegen müssen, um anzufahren.

Wie ist das Bewusstsein in der Materie des Gehirns abgebildet?

Diese Frage kann man nicht exakt beantworten, aber meines Erachtens nicht deshalb, weil wir noch nicht genug wissen, sondern weil die richtige Antwort allzu exakte Angaben ausschließt.

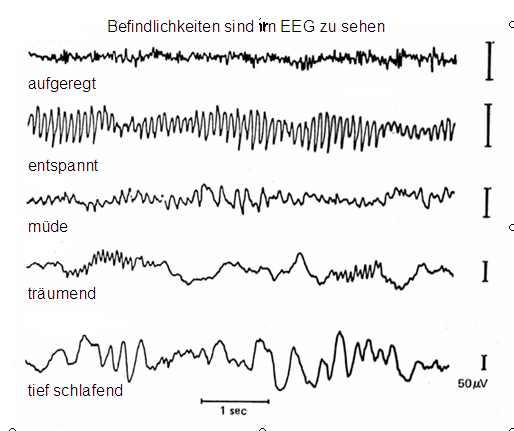

Im EEG, das die Aktivität des gesamten Gehirns misst, finden sich charakteristische Wellenmuster. Diese Muster korrespondieren Aussagen wie: „Ich bin hellwach“, „Ich fühle mich schläfrig“, „Ich bin aufgeregt“. „Ich bin gestresst“.

Auch Gerüche und Entscheidungen konnten mit charakteristischen Wellenmustern identifiziert werden, allerdings nur individuell: Die Forschungsergebnisse an einer Person sind also nicht auf eine andere übertragbar; die Methode eignet sich nicht zum Lesen unbekannter Gedanken unbekannter Menschen.

Beispiel: Sehr viel Wirbel erregte das Libet-Experiment![]() , vor allem, weil es entgegen den Intentionen von Benjamin Libet als Test der Willensfreiheit gedeutet wurde.

, vor allem, weil es entgegen den Intentionen von Benjamin Libet als Test der Willensfreiheit gedeutet wurde.

Libet bat seine Probanden eine Hand zu bewegen. In einer Versuchsreihe sollten sie das sofort tun, wenn sie den "Drang" dazu verspürten, in einer anderen Reihe sollten sie eine Sekunde mit der Ausführung ihrer Absicht warten. Zugleich sollten sie sich in dem Augenblick, in dem sie den Entschluss fassten, genau die Zeigerstellung einer Uhr merken, die sie ständig sahen.

Dabei zeigte sich, dass im EEG der Entschluss um 0,2 Sekunden früher nachweisbar war als die Probanden selbst ihren Entschluss bemerkten. Anders gesagt: Die Zeigerkonstellation, die für die Probanden den Zeitpunkt des Entschlusses markierte, lag 0,2 Sekunden später als der Zeitpunkt, an dem im EEG anhand individuell ermittelter charakteristischer Veränderungen bereits erkennbar war, dass sich der Proband zur Armbewegung entschließen würde.

Wenn man eine physikalische Analogie der Gedanken sucht, dann ist der Begriff des Attraktors![]() hilfreich. Attraktoren bilden sich in physikalischen Systemen, die aus sehr vielen Teilen bestehen, die sich gegenseitig beeinflussen. Außerdem handelt es sich um Systeme, die sich dauerhaft im Ungleichgewicht befinden. In einer solchen Ungleichgewichtslage erzeugen die beteiligten Kräfte oft dennoch eine für eine Zeit stabile Erscheinung. Beispiele für Attraktoren sind Wolken, Tiefdruckgebiete, Strudel im Fluss, Kerzenflammen, Protonen, Atome, Galaxien.

hilfreich. Attraktoren bilden sich in physikalischen Systemen, die aus sehr vielen Teilen bestehen, die sich gegenseitig beeinflussen. Außerdem handelt es sich um Systeme, die sich dauerhaft im Ungleichgewicht befinden. In einer solchen Ungleichgewichtslage erzeugen die beteiligten Kräfte oft dennoch eine für eine Zeit stabile Erscheinung. Beispiele für Attraktoren sind Wolken, Tiefdruckgebiete, Strudel im Fluss, Kerzenflammen, Protonen, Atome, Galaxien.

Lebewesen befinden sich ebenfalls in einem chemisch-physikalischen Ungleichgewicht, man spricht von einem Fließgleichgewicht![]() (steady-state). Die Stabilität lebendiger Materie und ihrer Formen besteht ja nicht in ihren materiellen Bestandteilen, sondern in der Kontinuität charakteristischer biochemischer Prozesse. Man kann also auch von Attraktoren sprechen, wenn das Wachstum von Organismen immer wieder charakteristische Formen, nie aber exakte Kopien hervorbringt.

(steady-state). Die Stabilität lebendiger Materie und ihrer Formen besteht ja nicht in ihren materiellen Bestandteilen, sondern in der Kontinuität charakteristischer biochemischer Prozesse. Man kann also auch von Attraktoren sprechen, wenn das Wachstum von Organismen immer wieder charakteristische Formen, nie aber exakte Kopien hervorbringt.

In diesem Sinne sind auch "Gedanken", "Gefühle" und "Entscheidungen" physikalisch gesehen Attraktoren in der koordinierten Aktivität von Milliarden Nervenzellen - und eben darum individuell und nicht längerfristig (was im Gehirn schon mit 2 Sekunden anfängt) vorhersagbar.

Anthropologische Folgerungen

Die vorangegangenen Überlegungen können selbstverständlich nur einen allerersten Einblick geben in Forschungsgebiete, die sich schon deshalb einer zusammenfassenden Darstellung sperren, weil die Forschung ständig weitergeht – und zwar mit Bahn brechenden Entdeckungen und Paradigmenwechseln. Gleichwohl können die folgenden – für eine theologische Anthropologie relevanten – Aussagen mit guten Gründen formuliert werden.

Die Kirche lehrt:[3]

382 Der Mensch ist in Leib und Seele einer [GS 14,1]. Die Glaubenslehre sagt, dass die geistige, unsterbliche Seele unmittelbar von Gott erschaffen ist.

357 Weil er nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, hat der Mensch die Würde, Person zu sein; er ist nicht bloß etwas, sondern jemand. Er ist imstande, sich zu erkennen, über sich Herr zu sein, sich in Freiheit hinzugeben und in Gemeinschaft mit anderen Personen zu treten, und er ist aus Gnade zu einem Bund mit seinem Schöpfer berufen, um diesem eine Antwort des Glaubens und der Liebe zu geben, die niemand anderer an seiner Stelle geben kann.

1730 Gott hat den Menschen als vernunftbegabtes Wesen erschaffen und ihm die Würde einer Person verliehen, die aus eigenem Antrieb handelt und über ihre Handlungen Herr ist. Gott wollte nämlich den Menschen ‚der Macht der eigenen Entscheidung überlassen‘ [Sir 15,14], so dass er von sich aus seinen Schöpfer suche und frei zur vollen und seligen Vollendung gelange, indem er ihm anhängt [GS 17]. Der Mensch ist vernünftig und dadurch das Ebenbild Gottes, geschaffen in Freiheit und Herr seines Tuns. [Irenäus, hær. 4,4,3]

Geist ist das Arbeiten mit Sinn.

Wie alle alltagssprachlichen Begriffe, mit denen der Geist sich auf seine eigene Funktionsweise bezieht, hat auch der Begriff "Sinn" eine metaphorische Vorgeschichte. Die ursprüngliche Bedeutung des altdeutschen Wortes "Sinn" kommt noch in Zusammensetzungen zum Ausdruck wie "Uhrzeigersinn". Gemeint ist die Richtung, in die sich etwas bewegt. "Bedeutung" kommt vom Deuten mit dem Finger, zu dem das Baby eines seiner ersten Wörter sagt: "Da".

Sinn, Bedeutung: Die Begriffe bezeichnen die paradoxe Eigenschaft von Dingen, mehr zu sein, als sie (im physikalischen Sinne) sind: Ein Drucker mag sich über die chemische Zusammensetzung des Schwarz der gedruckten Buchstaben Gedanken machen: Den Leser interessiert, für was sie stehen. Er setzt sie zu Wörtern und Sätzen zusammen, lässt sich zu Emotionen bewegen, findet eine Romanstelle spannend oder eine Nachricht entsetzlich.

Auch die Dinge in unserer Umgebung nehmen wir nicht einfach deshalb wahr, weil sie eben da sind, sondern weil sie uns etwas bedeuten, weil wir sie erkennen wollen um unsere Ziele erreichen, unsere Aufgaben erledigen zu können.

An ihren Fehlern sollt ihr sie erkennen!

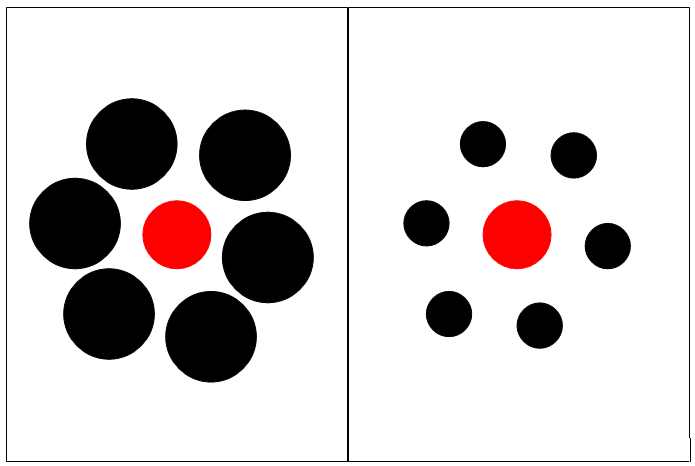

Man weiß ja, worauf es hinausläuft, und wenn man nachmisst, wird es bestätigt: Die beiden roten Kugeln sind exakt gleich groß. Und doch sieht man es nicht so: Denn unser Verstand unterstellt eine dreidimensionale Realität; er unterscheidet relative und absolute Größen und ermittelt seine Abschätzungen durch Vergleich mit der Umgebung. Also nehmen wir auf der linken Seite eine Situation an, die uns näher liegt als die auf der rechten, und darum halten wir die linke rote Kugel für kleiner und die rechte für größer, weil sie trotz angenommener weiterer Entfernung gleich groß aussieht.

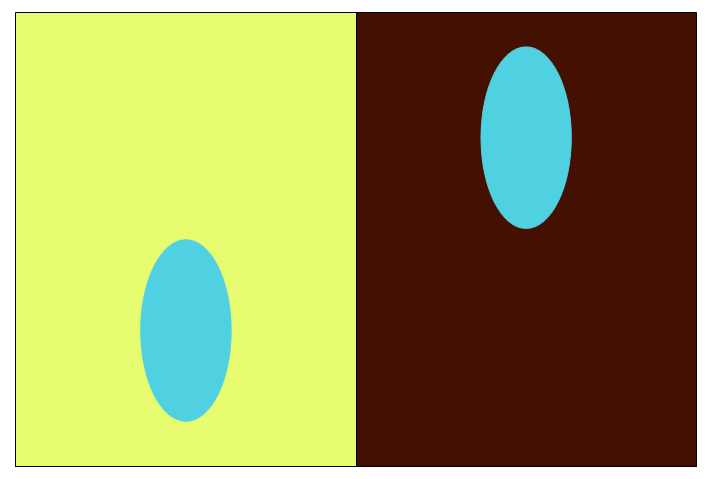

Auch können wir uns wider besseres Wissen nicht enthalten, das Türkis im hellen Feld dunkler wahrzunehmen als das Türkis im dunklen Feld, obgleich es sich um dieselbe Farbe handelt. Die Leistung, die hier getäuscht wird, setzt uns zum Beispiel in Stand, zu unterscheiden, ob unser Nachbar im Urlaub seine Hautfarbe verändert hat, oder ob sich die Lichtverhältnisse verändert haben.

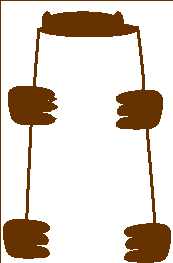

Mit dieser Zeichnung kommen wir dem evolutionären Vorteil der Dingkonstanz näher: Obwohl ein Blatt Papier ebenso flach ist wie ein PC-Bildschirm, konstruiert unsere Wahrnehmung ohne Umschweife eine dreidimensionale Szene: Ein Bär, der sich am Baum festhält, von dem aber nur vier Tatzen und die Ohren zu sehen sind. Es ist klar, dass einem Lebewesen die wenigen Andeutungen genügen müssen, um eine Situation einschätzen zu können. Denn wenn hinter dem Baum ein Bär ist, könnte es für eine Flucht reichlich spät sein, wenn man wartet, bis er sich vollständig zeigt und zum Angriff übergeht.

Freiheit

Freiheit ist nicht die Fähigkeit zwischen roten und grünen Drops, also beliebigen Alternativen, wählen zu können (wie einige Experimente suggerieren). Freiheit ist vielmehr die Fähigkeit, sinnvoll zu handeln. Die alternative Erklärung des menschlichen Handelns lautet „Zufall“. Wir erleben unser Handeln aber als beabsichtigt und nicht als zufällig. Freiheit ist auch nicht der Normalfall, sondern eine Spitzenleistung des menschlichen Geistes.

Der Mensch ist fähig zur Beobachtung und Beurteilung des eigenen Verhaltens (reditio completa in seipsum). Diese Fähigkeit heißt "Gewissen" (conscientia, Syneidesis). Diese Fähigkeit muss gepflegt werden und reifen. Man wird nicht Fünfjährigen ein Küchenmesser geben, Zehnjährige nicht auf der Straße Auto fahren lassen, und man wird Zwanzigjährige nicht ins Bundeskanzleramt wählen. Aber mancher Fünfzigjährige benimmt sich auf der Straße wie ein Halbwüchsiger, weil er eben sein Gewissen als Verkehrteilnehmer nicht weiter entwickelt hat anhand seiner Erfahrungen im Verkehr und seiner Lebenserfahrung insgesamt.

Die Kirche lehrt:[4] 1733 Je mehr man das Gute tut, desto freier wird man. Wahre Freiheit gibt es nur im Dienst des Guten und der Gerechtigkeit. Die Entscheidung zum Ungehorsam und zum Bösen ist ein Missbrauch der Freiheit und macht zum Sklaven der Sünde.

Das sieht man insbesondere dann, wenn Menschen sich einer an sich guten Sache (Arbeit, Konsum, Spaß, Sexualität, Alkohol oder andere Drogen) in einem solchen Maß hingeben, dass sie die Kontrolle verlieren. Suchtkranke Menschen sind wirklich zum Sklaven ihres Suchtmittels geworden und deshalb ein deutliches Bild dessen, was das Christentum unter "Sünde" versteht.

Auf ein Ziel hin geschaffen

Im Sinne des Christentums ist der Mensch auf ein Ziel hin geschaffen. Das Konstruieren von Bedeutungen, von Sinn, die Formulierung und Verwirklichung von Absichten, ist für Christen auch ein Erkennen des Sinnes, für den die Dinge von ihrem Schöpfer gemacht wurden, und eine Nachfolge, ein Gehorsam den Absichten gegenüber, die der Schöpfer mit der Welt von Anfang an verband: Dabe geht es um das "Reich Gottes", und das heißt zweierlei: Glück für jeden einzelnen und Frieden für alle zusammen.

Die Kirche lehrt:[5]

163 Der Glaube lässt uns schon im voraus die Freude und das Licht der beseligenden Gottesschau genießen, die das Ziel unseres irdischen Weges ist. Wir werden dann Gott von Angesicht zu Angesicht [1 Kor 13,12], wie er ist [1 Joh 3,2], sehen. Der Glaube ist somit schon der Beginn des ewigen Lebens. Wir erwarten den Genuss der uns aus Gnade verheißenen Güter. Wenn wir sie im Glauben wie in einem Spiegel betrachten, sind sie uns schon gegenwärtig. [Basilius, Spir. 15,36 Vgl. Thomas v. A., s. th. 2-2,4,1.]

Lernen

Lernen definierte Konrad Lorenz als erfahrungsbedingte Verhaltensändernung. Nach dieser Definition wäre die Entwicklung einer Drogensucht ebenso "Lernen" wie das Einüben der Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven.

Das Wort "Lernen" hängt mit einem gotischen Wort zusammen, das "nachspüren" bedeutet; das stammverwandte Wort "Leisten" bezeichnet den aus Holz nachgebildeten Fuß, mithilfe dessen der Schuster einen Schuh anpasst. Es ist also keine richtungslose Verhaltensänderung, sondern eine angestebte, die wir "Lernen" nennen. Dabei gibt es zunächst noch zwei Möglichkeiten: In Elternhaus und Schule sind Lernziele vorgegeben. Das reicht vom Beispiel der Eltern und Lehrer bis zu ausformulierten Curricula und Lehrplänen. Doch von früher Kindheit an ist es schwierig bis unmöglich, dem Kind etwas gegen seinen Willen "beizubringen". Von Erwachsenen erwarten wir, dass sie sich selbst Ziele setzen und ihre Lernfortschritte gestalten.

Grundlegende Lernziele enthält die nachfolgende Tabelle. Dabei ist in dem "muss" nicht so sehr eine normative Idee ausgedrückt, sondern die Tatsache, dass der Mensch Laufen, Lesen, sich schämen usw. nicht von Geburt an kann.

Objektive Fähigkeiten

Skinner![]() verstand Lernen als Wirkung von Konditionierung

verstand Lernen als Wirkung von Konditionierung![]() . Belohnung und Bestrafung sollten Tiere und Menschen dazu bewegen, bestimmte Verhaltenweisen zu zeigen oder sie zu meiden.

. Belohnung und Bestrafung sollten Tiere und Menschen dazu bewegen, bestimmte Verhaltenweisen zu zeigen oder sie zu meiden.

Beispiel: Skinner hielt Tauben in weitgehend leeren und sterilen Käfigen. In regelmäßigen Abständen wurden sie mit Futter belohnt. Nach ein paar dutzend Zyklen beobachtete Skinner, dass die Tauben in konstanter Wiederholung eigenartige Bewegungen vollführten - Kopfnicken, Fußscharren, Flügelschlagen - und zwar jede eine andere. Skinner deutete diese Beobachtung so, dass die Tiere gerade im Moment der Futtergabe eine bestimmte Bewegung machten, die sie dann mit dem Futter assoziierten und von da an gezielt ausführten, um wieder Futter zu bekommen. Skinner erklärte mit diesem Mechanismus die Existenz von religiösen Riten, zum Beispiel Regentänzen: Bis es wieder Regen gibt, dauert es eine Weile, ob getanzt wird oder nicht. Da die Menschen aber einmal getanzt haben, als Regen kam, werden sie jetzt immer tanzen, wenn sie auf Regen warten, und sie denken, dass sie tanzen müssen, damit Regen kommt.

Ein einfaches Experment, das jüngst Peter Brugger dürchführte, [6] scheint die Erklärzung zu bestätigen: In einem PC-Spiel mussten die Probanden eine Maus in einen Kasten führen: Brauchten sie dafür weniger als 5 Sekunden, schnappte eine Falle zu, brauchten sie länger, gab's Käse zur Belohnung. Nur zwei von 40 Spielern durchschauten den Mechanismus innerhalb von hundert Durchläufen des Experimentes, die anderen glaubten, dass man die Maus auf einem mehr oder weniger komplizierten Weg über den Bildschirm führen müsse, um an den Käse zu kommen.

Wenn ein Kind einmal auf die heiße Herdplatte gefasst hat, macht es das nie wieder. Diese Maxime einer etwas herzlosen Erziehung wird zwar häufig herumgereicht; sie ist aber ebenso dümmlich wie die andere: Ein Klaps hat noch niemandem geschadet. Denn das Belohnungs- und Bestrafungsprinzip kann nicht mal erklären, warum ein Kind laufen lernt, denn die Belohnung dafür ist vorerst gewiss nicht, sich schneller bewegen zu können, und es gibt zahllose Strafreize: Hinfallen, Sich wehtun.

Beispiel: Viele Kinder können ja vor dem Laufen schon krabbeln, und sie kommen damit zunächst schneller voran als mit dem noch unsicheren Gehen. Ich habe einmal ein Kind beobachtet, dass schnell in der gegenüberliegenden Seite des Zimmers sein wollte (Die Oma gab etwas Leckeres aus, und der ältere Bruder rannte schon hin.), und sich, des Gehens seit wenigen Tagen mächtig, mit unsicheren Schritten auf den Weg. Als es bemerkte, dass das dauerte, ließ es sich auf die Knie fallen und krabbelte mit der doppelten Geschwindigkeit auf sein Ziel los. Trotzdem erhob sich das Kind bei nächster Gelegenheit wieder auf zwei Beine und setzte sein Lauftraining fort.

Emotionale Intelligenz

Religion

Anmerkungen

- ↑ Die Universität des Saarlandes hat auf ihrer homepage eine gute Übersicht über die bildgebenden Verfahren in der Medizin, aus der man sich vor allem über die technische Seite unterrichten kann.

- ↑ Eine Übersicht von G. Figge unterrichtet über die gängigen neurologischen Untersuchungsmethoden

- ↑ Auszüge aus dem Katechismus der katholischen Kirche (ab jetzt: KKK)

- ↑ KKK siehe oben!

- ↑ KKK, siehe oben!

- ↑ Bruggers Experiment