Gottesbeweis

Was ist ein Beweis?

Mathematische Beweise

In der Mathematik geht es um scharfe, unmissverständliche Definitionen. Die Aussagen, die sich mit den so definierten Gegenständen treffen lassen, müssen sich rein logisch aus den Definitionen ableiten lassen. Ob man diese Gegenstände irgendwo auffinden und die Aussagen anwenden kann, ist für die Mathematik zweitrangig. Zum Beispiel kann man irre große Zahlen oder irre kleine Zahlen definieren. Die mathematischen Aussagen über diese Zahlen gelten, auch wenn es gar nicht so viele Sachen gibt oder so kleine Größen in gar keiner Beobachtung auftauchen.

Was ein solcher Beweis leistet, macht man sich am besten an einem Beispiel klar.

Euklid![]() beweist, dass es unendlich viele Primzahlen geben muss.

beweist, dass es unendlich viele Primzahlen geben muss.

Definition: Eine Primzahl ist eine natürliche Zahl, die nur durch sich oder durch 1 glatt geteilt werden kann. Beispiel: Wenn ich einen Kuchen in 7 Stücke aufschneide, dann können 7 Personen oder eine gerecht bedacht werden. Wenn ich ihn in 6 Stücke teile, kann ich 6, 3 oder 2 Personen oder 1 Person einen gerechten Anteil geben. Deshalb ist 7 eine Primzahl und 6 nicht.

Für Primzahlen gilt: Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Beweis: Endlich viele Primzahlen könnte man in einer Liste zusammenstellen, und man kann alle Primzahlen miteinander multiplizieren und so ein Produkt aller Primzahlen bilden. Das nennen wir PP.

Dann gilt: PP-1 und PP+1 können nicht Produkte der Primzahlen sein, die wir schon kennen; denn es kann ja nicht eine Zahl zugleich mit ihrem direkten Vorgänger und Nachfolger durch 2, 3, 5, usw. teilbar sein. Die beiden Zahlen müssen also entweder selber Primzahlen sein oder das Produkt zweier Primzahlen, die in unserer Liste noch nicht vorkommen.

Folgerung: Die Vorstellung einer Liste aller Primzahlen ist widersprüchlich; deshalb kann es keine höchste Primzahl geben. Also muss es unendlich viele davon geben.

Gedankengänge wie diese beweisen die Leistungsfähigkeit der Mathematik. Sie kann mit reiner Logik aus ihren Definitionen Folgerungen ableiten, und sie muss nicht erst nachschauen, ob diese auch stimmen. Sie müssen stimmen, weil das Gegenteil in sich widersprüchlich ist.

Es sei denn, das ganze Konzept der Mathematik vom Begriff der Unendlichkeit enthielte einen Widerspruch.

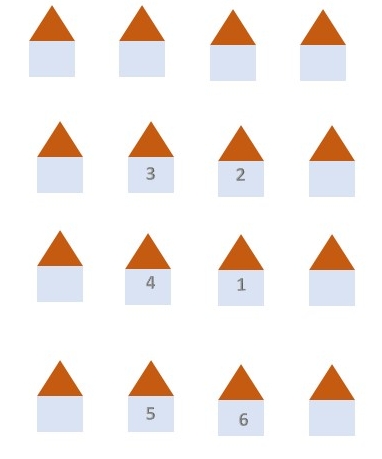

Dazu möcht ich euch eine Überlegung anbieten: Wir vergleichen zwei Dörfer: Eines ist ein Straßendorf, es fängt mit Hausnummer 1 an und geht mit Hausnummer 2,3,4 weiter. Im zweiten Dorf, einem Haufendorf, gehen zwischen je zwei Häusern Straßen nach rechts und links von der Hauptstaße ab, außerdem geht die Straße von Haus 1 aus auch in die Gegenrichtung weiter. Und an jede der entstehenden Straßen bauen wir genau so viele Häuser wie an die Hauptstraße.

Wenn bei einer bestimmten Ausbaustufe das Straßendorf 10 Häuser hat, so hat das Haufendorf 4 * 10 * 10, also 400 Häuser. Das sind deutlich mehr. Egal wieviele Häuser ich dem Straßendorf hinzufüge, wenn ich gleichzeitig das Haufendorf in alle Richtungen wie beschrieben erweitere, sollte das Haufendorf immer deutlich mehr Häuser haben als das Straßendorf.

Jetzt sagt der Mathematiker Georg Cantor![]() aber, wenn die Dörfer unendlich groß sind, dann haben Straßendorf und Haufendorf auch unendlich viele Häuser, also gleich viele. Und er hat dafür ein gutes Argument:

aber, wenn die Dörfer unendlich groß sind, dann haben Straßendorf und Haufendorf auch unendlich viele Häuser, also gleich viele. Und er hat dafür ein gutes Argument:

Die Abbildung oben zeigt ein Verfahren, mit dem man jedem Haus im Haufendorf eine Hausnummer geben könnte. Es sind noch ein paar Häuser offen, du kannst also das Verfahren noch ein bisschen weiterführen. Weil unendlich viele Hausnummern (natürliche Zahlen) zur Verfügung stehen, bekommt jedes Haus seine Hausnummer, auch wenn hinter jedem Haus an der Hauptstraße unendlich viele Häuser in den Nebenstraßen stehen.

OK: Aber wenn du in einem Dorf unterwegs bist und möchtest zu einer bestimmten Familie, dann fragst du einen Einheimischen: "Wie komme ich zu der Familie Weissnichtwo?" dann wird er dir im Fall des Straßendorfs antworten: "Geh einfach die Straße lang, dann findest du das richtige Haus schon." Wenn du im Fall des Haufendorfs den Herrn Cantor fragst, sagt er dir: "Geh einfach in Spiralform (wie bei dem Anbringen der Hausnummern), dann wirst du das richtige Haus irgendwann schon finden." Der Einheimische hat mich dann nicht nur zum richtigen Haus geschickt, sondern auch auf dem kürzesten Weg, das kann der Herr Cantor nicht. Würde ich im realen Leben in einer Stadt nach dem Weg fragen und zur Antwort bekommen, ich sollte die Straßen alle in Spiralform ablaufen, würde ich mich wahrscheinlich nicht ernst genommen fühlen.

Fazit: Cantors Beweis, dass die Menge der Bruchzahlen (die wir mit dem Haufendorf versinnbildlicht haben) genau so groß ist wie die Menge der natürlichen Zahlen (unser Straßendorf), hat was. Aber unsere Überlegungen, dass die Bruchzahlen ein bisschen unübersichtlicher in der Handhabung sind, weil es doch unendlich viel mehr davon zu geben scheint, hat auch was.

Wissenschaft als Dialog mit der Natur

Die Naturwissenschaften sind in der Erforschung ihrer Gegenstände ohne Zweifel sehr erfolgreich, und ihre Ergebnisse lassen sich in vielen Fällen technisch nutzen, so dass der Erfolg der Naturwissenschaften auch denjenigen einleuchtet, die zwar von Chemie, Physik, Biologie oder Informatik wenig verstehen, aber als Nutzer der durch die Wissenschaften ermöglichten Produkte davon profitieren. Der Gedanke liegt nahe, die Naturwissenschaften von allen anderen Forschungen menschlicher Vernunft abzugrenzen und als einzigen sicheren Zugang zur Wirklichkeit auszuzeichnen.

Infolge der Veröffentlichung des Tractatus_logico_philosophicus![]() des jungen Ludwig_Wittgenstein

des jungen Ludwig_Wittgenstein![]() (1889-1951) versuchte insbesondere der Wiener Kreis

(1889-1951) versuchte insbesondere der Wiener Kreis![]() , endgültig wissenschaftliche Aussagen von "Metaphysik

, endgültig wissenschaftliche Aussagen von "Metaphysik![]() " abzugrenzen, der man jeden Sinn absprach. So lautet der berühmte Schlusssatz des Tractatus:

" abzugrenzen, der man jeden Sinn absprach. So lautet der berühmte Schlusssatz des Tractatus:

Die Sätze des Tractatus fallen unter das Sinnlosigkeitsverdikt, das sie aussprechen; wer den Tractatus gelesen und den Unterschied zwischen sinnlosen und empirisch gehaltvollen Sätzen kennen gelernt hat, ist gleichsam auf einer Leiter aufgestiegen, die hernach keinen Nutzen mehr hat, weil der Aufgestiegene sich nur noch mit gehaltvollen Sätzen befassen wird, zu denen die des Tractatus nicht gehören.

Um die Naturwissenschaften als privilegierten Weg zur Wahrheit von anderen geistigen Tätigkeiten abzugrenzen, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein:

- Zwischen wissenschaftlichen und anderen Aussagen lässt sich ein Unterschied definieren.

- Methoden der Überprüfung wissenschaftlicher Aussagen an der sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeit lassen sich unzweideutig abgrenzen.

- Es gibt bei der Unterscheidung zwischen Wissenschaft und unwissenschaftlichem Denken keine Willkür, sondern alle Kriterien stehen logisch miteinander im Zusammenhang und sind plausibel.

Diese Kriterien sind notwendige Voraussetzungen jedes Szientismus![]() , der nur "Wissenschaft" gelten lassen will, oder Empirismus

, der nur "Wissenschaft" gelten lassen will, oder Empirismus![]() , der Erfahrungswissenschaften als Zugang zur Wahrheit privilegieren will. Die Kriterien sind ohne weiteres erfüllbar, solange es um eine durch ihre Methoden und ihren Gegenstandsbereich abgegrenzte Wissenschaft geht:

, der Erfahrungswissenschaften als Zugang zur Wahrheit privilegieren will. Die Kriterien sind ohne weiteres erfüllbar, solange es um eine durch ihre Methoden und ihren Gegenstandsbereich abgegrenzte Wissenschaft geht:

Die Probleme des Szientismus, beginnen dann, wenn alle Wissenschaften durch eindeutige Abgrenzung von allem unterschieden werden sollen, was nicht Wissenschaft ist. Es sind vor allem zwei:

- Thomas Kuhn

, Paul Feyerabend

, Paul Feyerabend und Kurt Hübner

und Kurt Hübner haben gezeigt, dass alle vorgeschlagenen szientistischen Kriterien scheitern, wenn sie große Umwälzungen der Wissenschaftsgeschichte rechtfertigen sollen, etwa den Übergang von der aristotelischen

haben gezeigt, dass alle vorgeschlagenen szientistischen Kriterien scheitern, wenn sie große Umwälzungen der Wissenschaftsgeschichte rechtfertigen sollen, etwa den Übergang von der aristotelischen Kosmologie und Physik zur kopernikanischen

Kosmologie und Physik zur kopernikanischen und newtonschen

und newtonschen oder den Übergang von der Mechanik, wie Laplace

oder den Übergang von der Mechanik, wie Laplace und Hamilton

und Hamilton sie beschrieben haben, zu Quantenphysik

sie beschrieben haben, zu Quantenphysik und Relativitätstheorie

und Relativitätstheorie .

.

- Rupert Sheldrake

(*1942) hat in seinen Büchern darauf hingewiesen, dass die Wissenschaft ihren Gegenstandsbereich allzu sehr eingegrenzt hat und paranormale Phänomene wie Vorauswissen ebenso voreilig ausschließt wie die Möglichkeit, dass Größen, die man als Naturkonstanten definiert hat - zum Beispiel die Vakuumlichtgeschwindigkeit - vielleicht veränderlich sein könnten.

(*1942) hat in seinen Büchern darauf hingewiesen, dass die Wissenschaft ihren Gegenstandsbereich allzu sehr eingegrenzt hat und paranormale Phänomene wie Vorauswissen ebenso voreilig ausschließt wie die Möglichkeit, dass Größen, die man als Naturkonstanten definiert hat - zum Beispiel die Vakuumlichtgeschwindigkeit - vielleicht veränderlich sein könnten.

Ilya Prigogine![]() (1917-2003) hat das Vorgehen der Wissenschaften als Dialog mit der Natur bezeichnet.

(1917-2003) hat das Vorgehen der Wissenschaften als Dialog mit der Natur bezeichnet.

Er stellt sich das so vor: Wir stellen aus unseren theoretischen Überlegungen heraus Fragen an die Natur und versuchen anhand der Resultate unserer Untersuchungen nicht nur Antworten auf die gestellten Fragen zu finden, sondern auch bessere Fragen zu stellen. Methodologische oder theoretische Vorfestlegungen können einem richtigen Instinkt folgen und zu hartnäckiger Forschung inspirieren, die sich letztlich als erfolgreich erweist, wie Einsteins![]() allgemeine Relativitätstheorie

allgemeine Relativitätstheorie![]() , die entwickelt wurde, bevor es empirische Hinweise für sie gab. Vorfestlegungen können sich aber auch als hinhaltender Widerstand gegen die richtige Idee erweisen; auch dafür ist Albert Einstein (1879-1955) ein Beispiel, der 20 Jahre lang die empirische und theoretische Evidenz nicht wahrhaben wollte, die für die Quantenphysik

, die entwickelt wurde, bevor es empirische Hinweise für sie gab. Vorfestlegungen können sich aber auch als hinhaltender Widerstand gegen die richtige Idee erweisen; auch dafür ist Albert Einstein (1879-1955) ein Beispiel, der 20 Jahre lang die empirische und theoretische Evidenz nicht wahrhaben wollte, die für die Quantenphysik![]() sprach.

sprach.

Die heutige Kosmologie beschreibt eine gigantische, aber endliche Welt, die in einem Ausnahmezustand begann und auf einem Ausnahmeplaneten Leben in unglaublicher Vielfalt hervorgebacht hat, darunter einen Beobachter, der aufgrund einer Ausnahmesituation alle Organisationsstufen des Daseins von den Bestandteilen der Atome bis zu den Galaxienhaufen und den gewaltigen intergalaktischen Räumen mit seinen Sinnen und Theorien erforschen kann.

Es sind vor allem vier Fragen, auf die die Naturwissenschaft keine Antwort hat:

- Warum gibt es überhaupt eine Welt?

- Warum folgt die Welt, soweit wir sie kennen, Naturgesetzen, die wir begreifen können?

- Warum gibt es gerade die Anfangsbedingungen, die der Welt die Entwicklung ermöglicht haben, die sie beobachtbar genommen hat?

- Warum hat es gerade die Abfolge von Ereignissen gegeben, die zu unserer Existenz geführt haben?

Beweise nach juristischem Vorbild

Vor Gericht gelten Zeugenaussagen und Indizien.

Da Indizien mehr oder weniger wissenschaftlich fundierte Beobachtungsaussagen sind, haben wir damit in der Gottesfrage ähnliche Schwierigkeiten wie mit wissenschaftlichen Erkenntnissen überhaupt.

Bei Zeugenaussagen muss das Gericht prüfen, ob eine Zeugenaussage glaubwürdig ist.

Vor Gericht ist auch noch ein anderer Punkt entscheidend: Die Frage der Beweislast. Das Recht arbeitet mit Vermutungen, zum Beispiel mit der Unschuldsvermutung, die denjenigen, der jemandem eine Straftat vorwirft, zum Beweis verpflichtet, während der Verteidiger des Verdächtigen die Unschuld nicht beweisen muss.

Schau Dir einen beliebigen Krimi, z.B. einen Tatort an. Gib Dir Rechenschaft darüber, welche Rolle das Beweisen in diesem Krimi hat.

Anregungen:

- Reist die Spurensicherung an? - Nach welchen Beweisen und Indizien sucht sie?

- Liegt nachher die Leiche in der Pathologie auf dem Seziertisch? - Was hat der Pathologe für eine Aufgabe?

- Gibt es Verhörszenen?

- Wie geht es da zu?

- Wie schätzen die Komissare die Glaubwürdigkeit der Zeugen ab?

- Sind sie sich in der Abschätzung einig?

- Welche Zeugenaussage scheint am überzeugendsten; wohin wollen die Kommissare den Verdächtigen bringen?

- Wie enden fast alle Krimis?

Fazit

Menschen argumentieren und versuchen sich gegenseitig zu überzeugen. Eine eindeutige Unterscheidung zwischen "zwingenden" Beweisen und bloßer Spekulation gibt es nicht. Fred_Hoyle![]() war zum Beispiel selbst dadurch nicht vom Urknall

war zum Beispiel selbst dadurch nicht vom Urknall![]() zu überzeugen, dass die von ihm selbst als entscheidendes Kriterium vorgeschlagene Hintergrundstrahlung

zu überzeugen, dass die von ihm selbst als entscheidendes Kriterium vorgeschlagene Hintergrundstrahlung![]() tatsächlich von Wilson

tatsächlich von Wilson![]() und Penzias

und Penzias![]() gefunden worden war. Erst recht werden Anhänger der Homöopathie

gefunden worden war. Erst recht werden Anhänger der Homöopathie![]() oder selbst der Astrologie

oder selbst der Astrologie![]() sich kaum von noch so schlüssigen physikalischen oder statistischen Argumenten überzeugen lassen.

sich kaum von noch so schlüssigen physikalischen oder statistischen Argumenten überzeugen lassen.

All das gilt verstärkt für die Frage nach Gott. Zu ihm hat in der Tat jeder und jede einen (oder keinen) eigenen Zugang. Die Idee des Gottesbeweises besteht aber darauf, dass auch die Frage nach Grund und Sinn des Ganzen eine Herausforderung für die menschliche Vernunft darstellt. Die Alternative wäre ein Positivismus der Religionen und Weltanschauungen, der davon ausgeht, dass die Frage, wer in den letzten Fragen Recht hat, nicht nur nicht endgültig geklärt werden kann, sondern nicht einmal miteinander besprochen werden kann.

Etappen der Gottesbeweisfrage

Die deutsche Wikipedia enthält einen Artikel Gottesbeweis![]() , der insbesondere systematisch vorgeht, apriorische (vom Begriff ausgehende) von aposteriorischen (von der Erfahrung ausgehende) Argumenten unterscheidet und dafür historische Beispiele anführt.

, der insbesondere systematisch vorgeht, apriorische (vom Begriff ausgehende) von aposteriorischen (von der Erfahrung ausgehende) Argumenten unterscheidet und dafür historische Beispiele anführt.

Die Intention dieses Artikels in ZUM_Unterrichten ist unterrichtspraktischer. Die Texte werden in den Zusammenhang von Ursprung und Wirkung gestellt, und der interessierte Schüler, die interessierte Schülerin kann sich aus einem Argumentationsmuster einen Text aussuchen und für sich analysieren. Man kann das natürlich auch gemeinsam im Unterricht machen.

Xenophon (426-345 v. Chr.)

In seinen Erinnerungen an Sokrates berichtet Xenophon![]() , dass Sokrates

, dass Sokrates![]() seine Zuhörer davon überzeugt habe, dass die Götter existieren und dem Menschen wohl gesonnen sind.

seine Zuhörer davon überzeugt habe, dass die Götter existieren und dem Menschen wohl gesonnen sind.

Es ist gut für uns, dass am Tag die Sonne scheint, sonst wären wir auch mit Augen wie Blinde. Es ist aber auch gut, dass die Sonne in der Nacht nicht scheint und wir Ruhe und Erholung finden können. Zugleich sorgt die Notbeleuchtung der Sterne und des Mondes dafür, dass wir nicht gänzlich orientierungslos sind. Und der Mond teilt zusätzlich die Zeit in Monate ein.

Das Wasser ist notwendig für Wachstum und Gedeihen, und weil es so viele Funktionen hat, ist es so reichlich vorhanden. Und ohne das Feuer wäre unser Leben nicht nur kälter und dunkler, sondern uns fehlten auch die Gerätschaften, die wir uns mit Hilfe des Feuers herstellen.

Die Pflanzen ernähren uns. Sie ernähren auch die Tiere, aber dadurch geht uns nichts ab, denn wir sind in der Lage, die Tiere zu zähmen und ihre Kraft für unsere Zwecke einzusetzen und uns von Milch und Fleisch zu ernähren.

Auch wir selbst sind uns geschenkt, beschenkt mit Sinnen, die die Natur wahrnehmen, und mit Empfindungen, durch die wir uns freuen können; wir sind begabt mit Verstand, der das Gute suchen und das Böse vermeiden kann.

Auch dass es für die Vorleistungen der Götter keine angemessenen Gegenleistungen geben kann, sollte uns nicht mutlos machen: Die Götter selbst haben uns geboten, durch welche Handlungen wir ihnen Verehrung ausdrücken sollen, und besseres können wir nicht tun, als den Geboten der Götter zu gehorchen.

Thomas von Aquin![]() (1224-1275) hat das Argument in überarbeiteter Form in seine Summa theologica

(1224-1275) hat das Argument in überarbeiteter Form in seine Summa theologica![]() einbezogen, indem er es philosophisch zuspitzt und mit dem theologischen Motiv der Spuren der Dreieinigkeit (Vestigia Trinitatis) verbindet. Denn dass das Verhalten der Dinge Regeln zu folgen scheint, wird als Spur des Logos Gottes gedeutet; dass die Dinge für etwas gut sind, gilt als die Spur des Heiligen Geistes und die Existenz der Natur als Spur des Vaters.

einbezogen, indem er es philosophisch zuspitzt und mit dem theologischen Motiv der Spuren der Dreieinigkeit (Vestigia Trinitatis) verbindet. Denn dass das Verhalten der Dinge Regeln zu folgen scheint, wird als Spur des Logos Gottes gedeutet; dass die Dinge für etwas gut sind, gilt als die Spur des Heiligen Geistes und die Existenz der Natur als Spur des Vaters.

Ein Weg, sich über die Existenz Gottes Klarheit zu verschaffen, geht aus von der Steuerung der Dinge.

Wir sehen nämlich, dass einige Dinge, die kein Denkvermögen haben, gemeint sind Naturkörper, sich auf ein Ziel hin bewegen.

Das ist offenbar, wenn sie sich immer oder wenigstens überwiegend auf dieselbe Weise verhalten, so als folgten sie einer Regel mit dem jeweils bestmöglichen Ergebnis.

Wegen der Verlässlichkeit dieses Zusammenhangs ist klar, dass sie nicht von Fall zu Fall, sondern aus klarer Absicht zum Ziel kommen.

Darum aber, weil sie selbst kein Denkvermögen haben, streben die Dinge nur deshalb auf ein Ziel zu, weil sie gelenkt werden von einem Wesen, das zum Denken und zur Einsicht befähigt ist. Ähnlich wird ja auch ein Pfeil von einem Bogenschützen ins Ziel gelenkt.

Demnach gibt es etwas Einsichtsfähiges, von dem alle Dinge der Natur hingeordnet werden auf ein Ziel.

Und dieses einsichtige Wesen nennen wir Gott.[Alle Werke des Thomas von Aquin sind im Internet veröffentlicht.]

Als 1687 die Philosophiae Naturalis Principia mathematica (Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie) des Isaac Newton![]() herausgekommen waren, gab es ein neues Vorbild der Wissenschaftlichkeit. Und die Zeit verlangte nach einer Theologie, die zu dieser Physik passte, eine Physikotheologie. 1691 stiftete der irische Naturforscher Robert_Boyle

herausgekommen waren, gab es ein neues Vorbild der Wissenschaftlichkeit. Und die Zeit verlangte nach einer Theologie, die zu dieser Physik passte, eine Physikotheologie. 1691 stiftete der irische Naturforscher Robert_Boyle![]() (1627-1692) ein Kapital, aus dem das Gehalt eines Predigers bestritten werden sollte, der Gottes Existenz und Eigenschaften aus dem regelmäßigen Bau der Natur beweisen sollte. Dadurch erhielt die Physikotheologie großen Auftrieb. Nicht nur Philosophen arbeiteten Gottesbeweise in dieser Tradition aus, sondern auch die Dichtung nahm sich des Themas an; namentlich seien genannt Alexander_Pope

(1627-1692) ein Kapital, aus dem das Gehalt eines Predigers bestritten werden sollte, der Gottes Existenz und Eigenschaften aus dem regelmäßigen Bau der Natur beweisen sollte. Dadurch erhielt die Physikotheologie großen Auftrieb. Nicht nur Philosophen arbeiteten Gottesbeweise in dieser Tradition aus, sondern auch die Dichtung nahm sich des Themas an; namentlich seien genannt Alexander_Pope![]() (1688-1744) und Barthold_Hinrich_Brockes

(1688-1744) und Barthold_Hinrich_Brockes![]() (1680-1747). Aus dessen Werk Irdisches_Vergnügen_in_Gott

(1680-1747). Aus dessen Werk Irdisches_Vergnügen_in_Gott![]() seien ein paar Verse wiedergegeben:

seien ein paar Verse wiedergegeben:

Der Gärten Pracht und Anmut anzusehen

In welchen sich Natur mit Kunst verbindet,

Wo Fleiß, wo Nutz und Lust sich stets verschwistert findet,

Woselbst wir in der Menschen Werken

Zugleich die wirkende Natur

und in derselbigen die helle Spur

Von unsers Schöpfers Macht und Gegenwart bemerken.Allerdings tendierte die Physikotheologie![]() der Aufklärungszeit zur Gottesidee des Deismus

der Aufklärungszeit zur Gottesidee des Deismus![]() . Gott wurde demnach als Urheber der Naturgesetze angesehen, aber es wurde ausgeschlossen, dass er in den Lauf der Welt in irgendeiner Form eingreifen könnte.

. Gott wurde demnach als Urheber der Naturgesetze angesehen, aber es wurde ausgeschlossen, dass er in den Lauf der Welt in irgendeiner Form eingreifen könnte.

Immanuel Kant (siehe unten) fordert Hochachtung für den physikotheologischen Gottesbeweis.

Dennoch hat er keinen Platz in der reinen theoretischen Vernunft, weil Gott nun mal kein Gegenstand unserer Erfahrung und damit auch kein Gegenstand einer Erfahrungswissenschaft ist. Allerdings hat die Erfahrungswissenschaft im Sinne Kants nicht nur keinen Begriff für "Gott", sondern sie gerät auch mit den Begriffen "Welt" und "Materie" in innere Widersprüche (Antinomien). Ein anderes Vermögen der menschlichen Urteilskraft wird deshalb von Kant gefordert, wenn über das Ganze der Wirklichkeit gesprochen werden soll. Darauf kommen wir zurück.

Aristoteles (384-322 v. Chr.)

Aristoteles war der Forscher unter den griechischen Philosophen. Als Beispiel kann man einen Vergleich heranziehen: Während Plato![]() in seiner Schrift Der Staat

in seiner Schrift Der Staat![]() aus der Idee der Gerechtigkeit einen idealen Staat entwickelte und in Sizilien

aus der Idee der Gerechtigkeit einen idealen Staat entwickelte und in Sizilien![]() mit der Verwirklichung seiner Ideen prompt Schiffbruch erlitt, ließ Aristoteles von seinen Mitarbeiten alle verfügbaren Staatsverfassungen sammeln und verglich sie miteinander.

mit der Verwirklichung seiner Ideen prompt Schiffbruch erlitt, ließ Aristoteles von seinen Mitarbeiten alle verfügbaren Staatsverfassungen sammeln und verglich sie miteinander.

Die Theologie des Aristoteles ist ein Element seiner Physik. Das ist der Versuch, die bekannten Beobachtungen und die schon vorhandenen Theorieerfahrungen zu einem Gesamtbild des Kosmos zusammenzustellen. Dazu gehört die Auffassung, dass es vier Elemente![]() gebe, denen ihr natürlicher Ort zugeordnet werden könne: Erde und Wasser gehören nach "unten" (Richtung Erdmittelpunkt); Feuer und Luft gehören nach "oben" (Richtung Himmel). Die Sterne hingegen bestehen aus einer fünften Materie (der Quintessenz), von der wir nichts wissen.

gebe, denen ihr natürlicher Ort zugeordnet werden könne: Erde und Wasser gehören nach "unten" (Richtung Erdmittelpunkt); Feuer und Luft gehören nach "oben" (Richtung Himmel). Die Sterne hingegen bestehen aus einer fünften Materie (der Quintessenz), von der wir nichts wissen.

Der eigentliche Gottesbeweis![]() im achten Buch der Physik und im zwölften Buch der Metaphysik geht aus von einer Analyse der "Bewegung" ("Kinesis" - Hans Wagner übersetzt "Prozess"). Aristoteles versteht darunter die Verwirklichung eines Zustandes, der zuvor nur möglich war, aber durch eine Bewegungsursache, einen Anstoß wirklich gemacht wird. Wenn der Gegenstand, der anstößt, selbst wieder einen Anstoß braucht, haben wir die Ursache der Bewegung nicht gefunden. Die Annahme, dass es eine unendliche Kette von Anstößen gibt, damit irgendeine Bewegung zustandekommt, scheitert an dem Widerspruch, dass dann irgendwann einmal alle Dinge nur im Zustand der Möglichkeit sind und auf einen Erstanstoß für immer warten müssen, während wir doch jede Menge verwirklichte Möglichkeiten sehen.

im achten Buch der Physik und im zwölften Buch der Metaphysik geht aus von einer Analyse der "Bewegung" ("Kinesis" - Hans Wagner übersetzt "Prozess"). Aristoteles versteht darunter die Verwirklichung eines Zustandes, der zuvor nur möglich war, aber durch eine Bewegungsursache, einen Anstoß wirklich gemacht wird. Wenn der Gegenstand, der anstößt, selbst wieder einen Anstoß braucht, haben wir die Ursache der Bewegung nicht gefunden. Die Annahme, dass es eine unendliche Kette von Anstößen gibt, damit irgendeine Bewegung zustandekommt, scheitert an dem Widerspruch, dass dann irgendwann einmal alle Dinge nur im Zustand der Möglichkeit sind und auf einen Erstanstoß für immer warten müssen, während wir doch jede Menge verwirklichte Möglichkeiten sehen.

Wenn Aristoteles nachweist, dass es unmöglich nur Bewegliches geben kann, sondern auch etwas geben muss, das bewegt, ohne sich selbst zu bewegen, einen unbewegten Beweger, dann hat Aristoteles die Fixsternsphäre im Blick, deren ewig-vollkommene Kreisbewegung ihn auf eine Ursache schließen lässt, die dadurch bewegt, dass sie von den vielen Sternen, die sich Aristoteles als intelligente Wesen denkt, geliebt wird.

Zur Wirkungsgeschichte

Thomas von Aquino hat sich mit diesem Beweis in seinem Kommentar zur Physik des Aristoteles sehr gründlich beschäftigt und den Gedankengang in seinen großen Lehrbüchern knapp zusammengefasst. Johannes Duns Scotus hat ihn ebenfalls aufgegriffen. Im christlichen Mittelalter sah man in Aristoteles einen Zeugen für die Glaubensaussage, dass der Mensch auch mit seiner Vernunft Gott erkennen kann.

Die aristotelische Kosmologie war für 1800 Jahre maßgeblich. Das christliche Mittelalter arbeitete an dem Problem, die Beweise des Aristoteles mit den Dogmen der Kirche in Einklang zu bringen. Zum Beispiel ließ sich die Annahme, der Kosmos sei im großen und ganzen unveränderlich und ewig, nicht mit dem Dogma der Schöpfung der Welt durch Gott vereinbaren. Zug um Zug überwand die mittelalterliche Theologie und Philosophie die aristotelische Kosmologie. Johannes Buridanus![]() (1300-1358) stellte zum Beispiel den aristotelischen Bewegungsbegriff durch das Trägheitsprinzip in Frage. Nikolaus Kopernikus

(1300-1358) stellte zum Beispiel den aristotelischen Bewegungsbegriff durch das Trägheitsprinzip in Frage. Nikolaus Kopernikus![]() stellte (1473-1543) anstelle der Erde die Sonne in den Mittelpunkt des Universums. Johannes Kepler

stellte (1473-1543) anstelle der Erde die Sonne in den Mittelpunkt des Universums. Johannes Kepler![]() (1571-1630) entdeckte, dass sich die Sterne nicht auf Kreisbahnen, sondern auf Ellipsen bewegen. Schließlich löste Isaac Newton

(1571-1630) entdeckte, dass sich die Sterne nicht auf Kreisbahnen, sondern auf Ellipsen bewegen. Schließlich löste Isaac Newton![]() (1642-1727) die aristotelische Physik durch die klassische Mechanik ab.

(1642-1727) die aristotelische Physik durch die klassische Mechanik ab.

Mit der Ablösung der aristotelischen Kosmologie und Physik durch die newtonsche ist dem Bewegungsbeweis mindestens das anschauliche Demonstrationsobjekt abhanden gekommen. Die Frage nach einem weltbildunabhängigen Element der aristotelischen Theologie wird, wie nicht anders zu erwarten, heftig und kontrovers diskutiert. Der folgende Gedankengang ist ein Vorschlag. Aber selbstverständlich könnte man es auch ganz anders machen:

Gegeben ist ein Prozess, eine Bewegung, ein Sachverhalt. Dieser trägt seine Ursache entweder in sich selbst, sodass dieser Sachverhalt in jeder denkbaren Welt unvermeidlich ist, oder er braucht eine äußere Ursache, sodass wir ihn nicht in jeder denkbaren Welt immer, sondern nur unter bestimmten Bedingungen (hervorgerufen durch die geeigneten Ursachen) antreffen, oder es lassen sich für ihn in keiner denkbaren Welt die notwendigen Ursachen auftreiben, sodass wir ihn in keiner möglichen Welt überhaupt je antreffen.

Wir wollen Sachverhalte, die man gelegentlich antreffen kann, "kontingent" nennen und ihnen eine Wahrscheinlichkeit größer als „0“ und kleiner als „1“ zuordnen. Die in jeder denkbaren Welt unvermeidlich anzutreffenden Sachverhalte nennen wir "notwendig" und ordnen eine „1“ zu, und den "unmöglichen" Sachverhalten, die in keiner denkbaren Welt vorkommen, eine „0“. Wer nach Gott fragt, sollte ihn als etwas Notwendiges begreifen, dessen Wahrscheinlichkeit 1 ist, der also zu jeder denkbaren Welt als notwendiger Ursprung dazugehört. Wenn es so etwas nicht gäbe, dann würde jeder Sachverhalt durch eine unendliche Kette von Ursachen hervorgebracht, da jede Ursache, deren Wahrscheinlichkeit von 1 verschieden ist, ihre Existenz nicht sich selbst, sondern außerhalb von ihr liegenden Bedingungen verdankt, also eine Ursache braucht, die wieder eine Ursache braucht, und so weiter ohne Anfang der Kette.

Eine solche unendliche Kette kontingenter Ursachen ist aber nicht denkbar. Denn die Wahrscheinlichkeit des Zusammentreffens mehrerer kontingenter Sachverhalte ist das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten. Ein Produkt aus vielen Zahlen kleiner als 1 unterschreitet aber früher oder später jeden noch so kleinen Unterschied von „0“; also ist das Zusammentreffen unendlich vieler Ursachen in einem beliebigen Sachverhalt unmöglich – im Widerspruch zur Erfahrung, denn wir sind von Sachverhalten umgeben.

Es kann also für jeden Sachverhalt nur eine endliche Kette kontingenter Ursachen geben, insgesamt verursacht durch eine notwendige, über alle Bedingtheit erhabene, nicht wegzudenkende Ursache, die wir „Gott“ nennen dürfen.Anselm von Canterbury (1033-1109)

Der Prior, Abt und Bischof Anselm von Canterbury![]() hat als Lehrer seiner Brüder ein Programm formuliert: Fides Quaerens Intellectum: Glaube, der Verstehen anstrebt. Was das bedeutet, erkennt man, wenn es mit dem Verstehen nicht klappt, wie Anselm dem Roscelin vorwirft:

hat als Lehrer seiner Brüder ein Programm formuliert: Fides Quaerens Intellectum: Glaube, der Verstehen anstrebt. Was das bedeutet, erkennt man, wenn es mit dem Verstehen nicht klappt, wie Anselm dem Roscelin vorwirft:

Das Proslogion![]() ist ein Gebet, wie der Name es sagt, ein Ansprechen Gottes. Das Büchlein ist konzentriertester Ausdruck des Anselmschen Programms. Das erste Kapitel ist ein Gebetstext, der an die herrliche Bestimmung des Menschen erinnert und seinen furchtbaren Sündenfall beklagt, als 2. Kapitel folgt der Gedankengang, der als ontologisches Argument Geschichte gemacht hat:

ist ein Gebet, wie der Name es sagt, ein Ansprechen Gottes. Das Büchlein ist konzentriertester Ausdruck des Anselmschen Programms. Das erste Kapitel ist ein Gebetstext, der an die herrliche Bestimmung des Menschen erinnert und seinen furchtbaren Sündenfall beklagt, als 2. Kapitel folgt der Gedankengang, der als ontologisches Argument Geschichte gemacht hat:

Von dir (Gott) glauben wir, dass du das bist, über das hinaus etwas Größeres nicht gedacht werden kann (aliquid quo maius cogitari non potest). Existiert nun das nicht, über das Größeres nicht gedacht werden kann, nur weil der Tor sagt: Es ist kein Gott (Psalm 10,4)?

Aber wenn ich doch sage „Etwas, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann", so versteht er doch, was ich sage, und was er versteht, ist in seinem Verstand.

Ist es aber nur in seinem Verstand oder auch in der Wirklichkeit?

Wenn es nur in seinem Verstand ist, so könnte man sich doch wenigstens denken, dass es auch wirklich existiert, und das ist größer.

Etwas, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, wenn es nur im Verstand ist, wäre also etwas, über das hinaus Größeres gedacht werden kann, (nämlich dass es auch wirklich existiert), und das kann nicht sein.

Es muss also etwas existieren, über das hinaus größeres nicht gedacht werden kann, sowohl im Verstand als auch in der Wirklichkeit.

- Dieser kurze und einfache Gedankengang ist der meist diskutierte „Gottesbeweis“ überhaupt. Auf welch schmalem Grat sich der Gedankengang bewegt, zeigt sich im Grunde erst im 15. Kapitel des Proslogion, in welchem Anselm beweist, dass „etwas, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ größer ist als alles, was gedacht werden kann. Der fiktive Gesprächspartner könnte jetzt sein allererstes Zugeständnis noch einmal zur Diskussion stellen: Das war doch etwas naiv, dass ich dir zugegeben habe, ich hätte verstanden, was du sagtest: „Etwas über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann.“ Jetzt beweist du mir aber, dass ich dieses etwas gar nicht denken kann, weil es größer ist als alles, was ich denken kann. Wie kann ich etwas „verstehen“, was ich nicht „denken“ kann? – Ich nehme also mein Zugeständnis, ich hätte verstanden, was du sagtest, zurück.

- In diesem Zusammenhang ist der Anfang des Gedankenganges sehr wichtig: Von dir, Gott, glauben wir, dass du etwas bist, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Gott ist also nicht etwas, was wir uns ausgedacht haben oder ausdenken könnten, sondern wir sind auf diesen Gedanken nur gekommen, weil Gott sich uns durch Schöpfung und Offenbarung mitgeteilt hat und wir darauf mit unserem Glauben geantwortet haben. Dann heißt der Beweis in einem Satz zusammengefasst: Das gläubige Verstehen Gottes sprengt jedes denkbare System des Denkens. Deshalb kann "Gott" nicht als Erfindung des Menschen nur in seinem Verstand existieren, sondern der existierende und den Menschen inspirierende Gott muss die Idee Gottes im Menschen hervorgerufen haben.

- Religiös sein, das bedeutet unter Umständen lebenslang auf Sexualität zu verzichten und für seine Überzeugungen mit seinem Leben einzustehen. Es ist deshalb eine ziemlich merkwürdige Erwartung, dass sich ein Mensch auf eine Religion einlässt, weil er einen intelligenten Gedankengang hört oder liest. Auf der anderen Seite wäre es merkwürdig, wenn im Glauben die göttliche Wirklichkeit erfasst wird, dieser Glaube aber zugleich allem, was wir logisch finden, komplett widerspräche. Diese „Lücke“ schließt das Unum Argumentum, indem es jeden verunsichert, der sich in abgeschlossenen Systemen unter einem leeren Himmel gemütlich einrichten möchte. Dadurch gibt es allen Kraft, die sich auf den Glauben einlassen; aber Glauben bleibt in jeder Hinsicht „gewagt“– als Herausforderung an das Denken und an das Handeln gleichermaßen.

Johannes Duns Scotus (1275-1309)

Der wichtigste Beitrag des christlichen Mittelalters zur Gottesbeweisfrage ist die Abhandlung über das erste Prinzip des Johannes Duns Scotus![]() , die Wolfgang Kluxen

, die Wolfgang Kluxen![]() 1974 ins Deutsche übersetzt und kommentiert hat. Das Werk aus der letzten Lebensphase des Franziskaners, das einen geschlossenen Gedankengang umfasst, besteht aus vier Kapiteln; das erste benennt den Ausgangspunkt des Gedankengangs, die sachlich begründete Ordnung (ordo essentialis) und unterwirft diesen Grundbegriff vier Aufteilungen: Die erste unterscheidet die Ordnung des Vorrangs von der Ordnung der Abhängigkeit; die zweite und dritte Einteilung unterscheiden zwischen dem näher und entfernter Verursachen; die vierte Einteilung unterscheidet in traditioneller Weise Wirk-, Ziel-, Form- und Stoffursache und das entsprechend Verursachte. In den verbleibenden drei Kapiteln werden 46 Sätze (Conclusiones) in zum Teil sehr umfangreichen und komplexen Argumentationen nachgewiesen.

1974 ins Deutsche übersetzt und kommentiert hat. Das Werk aus der letzten Lebensphase des Franziskaners, das einen geschlossenen Gedankengang umfasst, besteht aus vier Kapiteln; das erste benennt den Ausgangspunkt des Gedankengangs, die sachlich begründete Ordnung (ordo essentialis) und unterwirft diesen Grundbegriff vier Aufteilungen: Die erste unterscheidet die Ordnung des Vorrangs von der Ordnung der Abhängigkeit; die zweite und dritte Einteilung unterscheiden zwischen dem näher und entfernter Verursachen; die vierte Einteilung unterscheidet in traditioneller Weise Wirk-, Ziel-, Form- und Stoffursache und das entsprechend Verursachte. In den verbleibenden drei Kapiteln werden 46 Sätze (Conclusiones) in zum Teil sehr umfangreichen und komplexen Argumentationen nachgewiesen.

Entscheidende Wendepunkte der Argumentation sind: Satz 9 aus Kapitel 2: Die vier Gattungen von Ursachen sind beim Verursachen desselben wesentlich geordnet. Dabei werden Wirk- und Zielursächlchkeit höher eingeordnet als Stoff- und Formursache, sodass bei der Suche nach dem ersten Prinzip nur noch die Wirk- und Zielursächlichkeit berücksichtigt werden muss. Die Zuordnung des Vorranges leistet Satz 16: Jedes Zielbestimmte ist ein Übertroffenes. Wenn aber alle Gattungen der Ordnung in einer Ordnung zusammenhängen, dann lässt sich nachweisen, was in Satz 15 des dritten Kapitels ausgesprochen wird:

In die sehr umfangreiche Argumentation für diesen Satz bezieht Scotus nun auch das Argument des Anselm als fünften Weg und den Bewegungsbeweis des Aristoteles als siebten Weg in überarbeiteter Form ein, sodass seine Abhandlung eine Gesamtdarstellung der zu diesem Thema vorgebrachten Argumentationsstrategien ist.

Auf dem Höhepunkt des Gedankengangs geht Scotus in das Gebet über:

Die Vernunft kann also Gott erkennen, weil sie von Gott geschaffen und inspiriert worden ist.

Immanuel Kant (1724-1804)

Um gleich eingangs mit zwei Vorurteilen aufzuräumen:

- Immanuel Kant, dessen Schriften teilweise im Projekt Gutenberg veröffentlicht sind, war zeitlebens fest davon überzeugt, dass Gott existiert. Vom Anfang bis zum Ende seines Schaffens gibt er dieser Überzeugung Ausdruck.

- Es ist keineswegs so, dass Kant die Gotteslehre ausschließlich in der Ethik beheimatet sieht. In der Kritik der reinen Vernunft werden zwar im Abschnitt über das transzendentale Ideal der Vernunft traditionelle Gottesbeweise kritisiert, aber im Rahmen der Dialektik, in welchem insgesamt die Unvollständigkeit und Unzulänglichkeit des theoretischen Erkennens Thema ist.

Die Bedeutung der kantischen Vernunftkritik für die Gottesfrage wird am klarsten in der Kritik der Urtheilskraft dargestellt. Der Gedankengang sei knapp referiert:

Kant geht aus von der Unterscheidung zwischen bestimmenden und reflektierenden Urteilen. Wir können bestimmen – also auch vor- und zurückberechnen -, wie die Dinge sich verhalten, wenn wir ihren Mechanismus verstanden haben. Ein Mechanismus lässt sich in mathematischen Gleichungen ausdrücken, man kann ihn zeichnen und wenn man die passenden Materialien zur Hand hat, auch nachbauen. Die mathematische Beschreibung der Himmelsmechanik durch Isaac Newton und die endgültige Überwindung der aristotelischen Kosmologie war der viel bewunderte Erfolg der Epoche Kants.

Doch die bestimmende Urteilskraft gibt keine vollständige Erkenntnis über alles und jedes. Zum Beispiel ist die bewegende Kraft – im Sonnensystem die Schwerkraft – etwas, das nicht mechanisch gedeutet werden kann. Newton hatte sie für eine direkte göttliche Wirkung gehalten. Auch was die Materie ist und wie die Unterschiede zu Stande kommen zwischen den verschiedenen Chemikalien, zwischen anorganischen und organischen Stoffen, lässt sich durch bestimmende Urteilskraft nicht klären. Wer denkt, das habe sich durch die Fortschritte der physikalischen Chemie seit Kant geändert, übersieht, dass man die Objekte der Quantenphysik nicht konstruieren kann, diese also nicht im kantischen, sondern nur in einem übertragenen Sinn „mechanisch“ sind. Die Interpretation der Quantenphysik spielt aber für die Interpretation Kants keine Rolle.

Im Ergebnis müssen wir entweder darauf verzichten, über Dinge zu reden, deren Mechanismus wir nicht verstanden haben, oder wir müssen ein anderes Urteilsvermögen nutzen: Während die bestimmende Urteilskraft Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge in Mechanismen darstellt, redet die reflektierende Urteilskraft von einer Ursächlichkeit nach Begriffen. Dass es so etwas gibt, wissen wir aus unserer Erfahrung mit uns selbst: Gleich werde ich frühstücken, und mir ist es dabei wurschtegal, wie es mein Gehirn anstellt, einen solchen Vorsatz zu fassen, welche Mechanismen ich in Bewegung setze, um in die Küche zu kommen und alles zu richten; mir geht es nur darum, dass ich mir ein gut belegtes Brötchen einverleiben und eine heiße Tasse Tee dazu trinken kann. Den Begriff „Frühstücken“ verstehe ich durch meine reflektierende Urteilskraft, ohne irgendwelche Mechanismen konstruieren zu können, und wenn ich den Amseln in meinem Garten zusehe, die Raupen aus der Wiese picken, dann glaube ich durch meine reflektierende Urteilskraft in etwa verstehen zu können, was die Vögel da machen, und dass man es mit meinem Frühstück gut vergleichen kann.

Eine Untersuchung meiner Umwelt durch die reflektierende Urteilskraft wird also darauf hinauslaufen, Erscheinungen in der Natur als Analogie meiner zweckbestimmten Handlungsweise zu erkennen. Darauf beruht die kantische Definition eines Lebewesens, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass in ihm alles Mittel und wechselseitig auch Zweck ist. Kant nimmt durchaus den Gedanken Darwins vorweg, dass alle Lebewesen miteinander natürlicherweise verwandt seien, und er diskutiert sogar, ob nicht die Erde in einem der Kristallisation ähnlichen Vorgang urtümliches Leben spontan hervorgebracht haben könnte. Das ändert aber nichts am Grundsatz: Wir können die Verstehensleistung, die wir durch die reflektierende Urteilskraft erreichen, nicht auf Mechanismen reduzieren, also bleibt die Zweckmäßigkeitsbetrachtung zulässig und notwendig, um das Leben und die Natur insgesamt, in der Leben vorkommt, zu verstehen.

Nachdem er dieses Ergebnis erreicht hat, denkt Kant darüber nach, ob es zulässig ist, aus der Betrachtung der reflektierenden Urteilskraft ein System zu machen, so etwas wie eine Hierarchie der Zwecke zu ermitteln mit einem Endzweck von allem als Ordnung stiftendem Zentrum. Ja, sagt Kant, das ist nicht nur zulässig, sondern es ist sogar unvermeidlich, denn der Ausgangspunkt aller analogen Anwendungen unserer Begriffe im Tier- und Pflanzenreich, ja in der Natur insgesamt, ist unsere Erfahrung Dinge zu begreifen und etwas zu wollen. In uns ist die Kausalität nach Begriffen eine Kausalität durch Freiheit, und wenn irgendetwas, dann kann nur das Endzweck der ganzen Welt sein. Ist aber Kausalität durch Freiheit in der Welt möglich, dann muss man auch die Möglichkeit zugestehen, dass die Welt insgesamt durch Kausalität aus Freiheit hervorgebracht worden ist, und das ist eine Möglichkeit, die ihre Wirklichkeit einschließt. Wenn es sich aber um Frei¬heit handelt, der wir die Existenz der Welt und unsere eigene Existenz verdanken, dann verbietet es sich der Weltursache vorschreiben zu wollen, wie sie zu sein und sich zu benehmen habe. Deshalb kommt Kant zu dem Schluss:

Damit ist eigentlich auch die Falsifikationsbedingung der Gottesüberzeugung ausgesprochen:

Kurt Gödel (1906-1978)

Kurt Gödel![]() formulierte 1931 den Beweis, auf den nun wirklich niemand gewartet hatte:

formulierte 1931 den Beweis, auf den nun wirklich niemand gewartet hatte:

Kurt Gödel hielt die Goldbachsche Vermutung![]() für das Beispiel eines zwar wahren, aber nicht beweisbaren Satzes der Zahlentheorie. Diese Vermutung besagt, dass jede gerade Zahl größer 2 (die selbst eine Primzahl ist) als Summe zweier Primzahlen ausgedrückt werden kann: 4=2+2; 6=3+3; 8=3+5; 10=5+5=3+7; usw. In der Tat ist die Goldbachsche Vermutung bis heute nicht bewiesen worden, aber bis 1018 ist auch noch keine Ausnahme gefunden worden, ja, es zeigt sich, dass größere Zahlen sich wahrscheinlich durch mehrere Summen aus verschiedenen Primzahlpaaren darstellen lassen. Es gibt also vernünftige Gründe, an die Wahrheit der Goldbachschen Vermutung zu "glauben", auch wenn ein strenger Beweis nicht vorliegt.

für das Beispiel eines zwar wahren, aber nicht beweisbaren Satzes der Zahlentheorie. Diese Vermutung besagt, dass jede gerade Zahl größer 2 (die selbst eine Primzahl ist) als Summe zweier Primzahlen ausgedrückt werden kann: 4=2+2; 6=3+3; 8=3+5; 10=5+5=3+7; usw. In der Tat ist die Goldbachsche Vermutung bis heute nicht bewiesen worden, aber bis 1018 ist auch noch keine Ausnahme gefunden worden, ja, es zeigt sich, dass größere Zahlen sich wahrscheinlich durch mehrere Summen aus verschiedenen Primzahlpaaren darstellen lassen. Es gibt also vernünftige Gründe, an die Wahrheit der Goldbachschen Vermutung zu "glauben", auch wenn ein strenger Beweis nicht vorliegt.

Im Nachlass Gödels fand sich, in der Formalsprache der Mathematik geschrieben, ein Gottesbeweis in verschiedenen Varianten, dessen Ausgangspunkt der Begriff "positive Eigenschaft" ist, den ich hier in natürlicher Sprache referiere:

Jede Eigenschaft ist entweder positiv oder negativ. "Wahrheit" ist zum Beispiel eine positive Eigenschaft, "Lügenhaftigkeit" aber eine negative. Denn man kann sich eine Gruppe vorstellen, in der alle allen ausschließlich die Wahrheit sagen; aber wenn sich alle immer belügen, brauchen sie gar nicht miteinander zu reden, weil die Lüge nur effektiv ist, wenn der Empfänger einer Botschaft Wahrhaftigkeit unterstellt.

Was eine positive Eigenschaft notwendig enthält, ist selbst eine positive Eigenschaft.

Göttlichkeit wird nun einem Wesen zugesprochen, das alle positiven Eigenschaften enthält. Daraus folgt, dass Göttlichkeit eine positive Eigenschaft ist.

Notwendig ist etwas, dessen Gegenteil widersprüchlich ist. So sind positive Eigenschaften mit Notwendigkeit positiv, also ist Notwendigkeit in der Positivität einer Eigenschaft enthalten und somit selbst eine positive Eigenschaft. Da Göttlichkeit alle positiven Eigenschaften umfasst, so auch die der Notwendigkeit.

Daraus folgt: Wenn die Existenz eines göttlichen Wesens widerspruchsfrei möglich ist, dann ist sie auch notwendig, dann ist also die Nichtexistenz eines göttlichen Wesens widersprüchlich. Sollten mehrere göttliche Wesen existieren, dann sind sie, da ununterscheidbar, notwendig miteinander identisch.Gottesbeweis und Theologie

Die katholische Kirche bekennt sich seit dem Ersten Vatikanischen Konzil![]() zu der Aussage:

zu der Aussage:

Das ist eine Folgerung aus dem Glauben, dass Gott sowohl den Menschen und seine Vernunft als auch die übrigen Schöpfungswerke ins Sein ruft und im Sein erhält. Würde der Mensch bei unvoreingenommenem Nachdenken zu der Überzeugung gelangen müssen, es hätte nie eine Schöpfung gegeben und die Welt erkläre sich aus sich selbst, dann müsste man annehmen, dass Gott nicht ist oder den Menschen täuscht.

Das Konzil hat keinen Gottesbeweis präsentiert, aus der zitierten Glaubensüberzeugung folgt streng genommen nicht einmal, dass eines der je vorgeschlagenen Argumente überzeugend ist. Es kann ja sein, dass der Mensch nicht glauben will, und deshalb Gottes Spuren zwanghaft übersieht oder durch seine Rabulistik wegdiskutiert. Das ist einer der Gründe, warum das Konzil es für notwendig erklärt, dass sich Gott dem Menschen auch in der Offenbarung mitteilt:

Der göttlichen Offenbarung ist es zu danken, dass im gegenwärtigen Zustand des Menschengeschlechtes auch das, was von göttlichen Dingen der menschlichen Vernunft an sich zugänglich ist, von allen mit Leichtigkeit, mit unerschütterlicher Gewissheit und vollständig irrtumsfrei erkannt werden kann.

Jedoch ist nicht das der Grund, weshalb die 0ffenbarung als unbedingt notwendig bezeichnet werden muss; der Grund liegt vielmehr darin, weil Gott in seiner unendlichen Güte den Menschen zu einem übernatürlichen Ziel bestimmt hat, zur Teilnahme an göttlichen Gütern, die alle Einsicht des menschlichen Geistes völlig übersteigen.Letztlich geht es um die Wahrheit: Der Glaube identifiziert sie mit Gott und gewinnt einen Anhaltspunkt. Die materielle Wirklichkeit, die wir mit unseren wissenschaftlichen Theorien und Experimenten schrittweise verstehen, steht dann unserer Selbsterkenntnis, in der wir uns mit Kunstwerken und Philosophien, Legenden und Riten gegenseitig zu helfen versuchen, nicht mehr feindselig gegenüber.

Das wäre aber der Fall, wenn der Mensch mechanistische Konstruktionen, geschlossene Erkenntnissysteme als das einzig Wirkliche hinnehmen müsste. Dann würde sein Selbstbild als freies und nach Sinn suchendes Geschöpf zur Illusion. Gut und Böse, Zurechnung und Verantwortlichkeit, Wahrheit und Lüge würden als Elemente dieser Illusion bedeutungslos, ja die Bedeutung selbst würde sich in Verfahren der Codierung und Umcodierung von Information auflösen. Die Frage nach der "Wahrheit" würde sich dann so stellen: Sind Aussagen in unterschiedlichen Zeichensystemen ineinander überführbar? Kann man gesprochene Sprache in digitalisierten Text auslesen? Kann man DNA-Code der Taxonomie der Lebewesen eindeutig zuordnen? Kann man unsere Gedanken und Wünsche als hirnanatomische Muster wiedererkennen? Und erfassen Umcodierungen dieser Art alles, was es zu erfassen gibt in der Welt und im Menschen?

Gottesbeweise verneinen die Konsistenz abgeschlossener Symbolsysteme:

- Ein kontingenter Wechselwirkungszusammenhang kann jede Wirkung erklären, die zum Zusammenhang gehört, aber nicht die Existenz des ganzen.

- Die Betrachtung der Natur als sinnvoll und zielstrebig macht wahre Aussagen, die sich nicht durch mechanistische Aussagen substituieren lassen.

- Auch Mathematik und Logik lassen sich nicht in vollendbare Systeme einschließen; es gibt Formeln - "Etwas, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann" - "alle denkbaren positiven Eigenschaften umfassend" -, die das Glasperlenspiel unverbindlichen Symbolisierens sprengen und notwendige Existenz als Möglichkeit, folglich auch als Wahrheit erscheinen lassen.

Alle Gottesbeweise sind sofort widerlegt, wenn es eine Theory of everything geben würde, ein formallogisch konstruiertes Symbolsystem, das vom Elementarteilchen bis zum menschlichen Verhalten alles mit eindeutigen Zuordnungsregeln abbilden kann, was es gibt. Ein solches System gibt es bislang nicht. Für Glauben bleibt Raum.

Dem Glaubenden erschließt der Gottesbeweis mit vieler Mühe einen Zipfel der Wahrheit, die sich ihm längst freigebig offenbart hat als vollkommene Liebe. Das Hauptthema des Glaubens ist, die Liebe erfahrbar zu machen, indem die Hungernden zu Essen und Trinken bekommen, die an den Rand Gedrängten aufgesucht werden, indem Angst und Verzweiflung überwunden und die Niedergedrückten befreit werden. (Matthäus 25,31-46) In dem Maß, in dem es den Glaubenden gelingt, Befreiungserfahrungen mit dem Namen Gottes zu assoziieren, werden auch Menschen zum Glauben finden: Das ist der Wirksamste aller "Beweise".